Inhaltsverzeichnis

Das Passivhaus Kranichstein im Winter 2022/23 besonders sparsam heizen

Schnelllink Zur aktuell letzten Eintragung

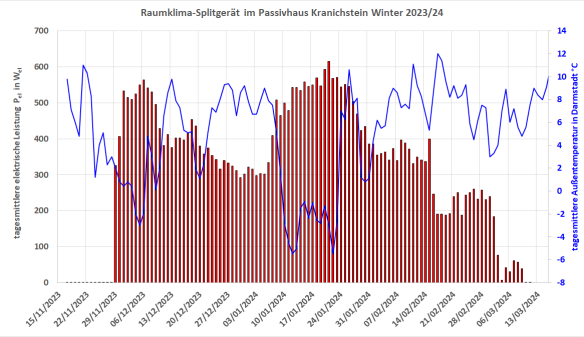

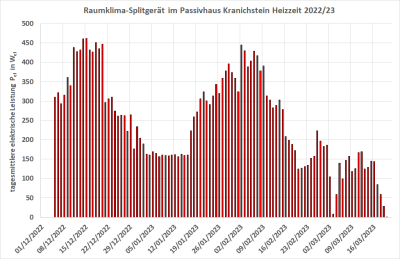

Seit 2016 wird die gesamte Wohneinheit auf der Westseite des Passivhauses in Darmstadt Kranichstein allein mit einem sog. „Mini-Split-Gerät“ beheizt. Wie das installiert wurde ist hier dokumentiert: Installation eines Splitgerätes. Seit 6 Jahren wird das Gerät mit laufenden Aufzeichnungen messtechnisch verfolgt, eine Publikation zur den Ergebnissen gibt es hier: [Feist 2022] Heizen mit dem Klima-Splitgerät. Kurz gefasst: das funktioniert durchaus sehr gut, im Sommer wie im Winter und die Stromverbrauchswerte des Mini-Split-Gerätes sind im Passivhaus extrem gering; das ist also eine sehr kostengünstige Heiz-Variante.

Seit 2016 wird die gesamte Wohneinheit auf der Westseite des Passivhauses in Darmstadt Kranichstein allein mit einem sog. „Mini-Split-Gerät“ beheizt. Wie das installiert wurde ist hier dokumentiert: Installation eines Splitgerätes. Seit 6 Jahren wird das Gerät mit laufenden Aufzeichnungen messtechnisch verfolgt, eine Publikation zur den Ergebnissen gibt es hier: [Feist 2022] Heizen mit dem Klima-Splitgerät. Kurz gefasst: das funktioniert durchaus sehr gut, im Sommer wie im Winter und die Stromverbrauchswerte des Mini-Split-Gerätes sind im Passivhaus extrem gering; das ist also eine sehr kostengünstige Heiz-Variante.

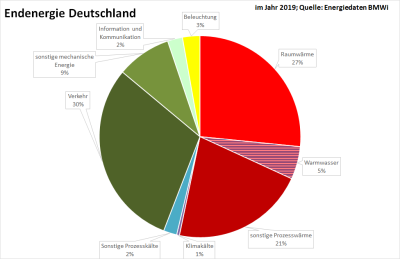

2022 wurde auf Grund der Kriegssituation eine weltweite Erdgas-Krise ausgelöst, die insbesondere Deutschland schwer getroffen hat; dies war der Fall, weil Deutschland gerade bei der Heizung in sehr hohem Maß von Erdgas abhängig war und noch ist: etwa 50% des Heizenergiebedarfs wurde über fossiles Gas gedeckt; diese Gas kam zu einem sehr hohen Prozentsatz (um 66%) ziemlich kostengünstig aus Russland - und diese Lieferung fiel im Zuge des Jahres 2022 schließlich vollständig aus. Das erklärt eine ernste Folgekrise, verbunden mit extremen Steigerungen der Kosten für das fossile Gas aber auch für andere Endenergieträger. Allein schon wegen des Mengengerüstes, aber auch wegen der Kosten, war deshalb ein besonders sparsames Verhalten, gerade bei der Raumwärme, angesagt. Nun ist schon allein durch die geringe Heizleistung im Passivhaus und durch die Wärmepumpe im Splitgerät der Stromverbrauch dieses Gerätes im vorliegenden Fall extrem gering:

zwischen 700 und 1100 kWhel /Jahr für die gesamte Wohnung

entspr. Kosten von unter 400 € im gesamten Jahr.

Das heißt um 5,5 kWh/(m²a) Stromverbrauch für die Heizung. Davon ist heute schon weniger als die Hälfte fossil erzeugt, weniger als ein Sechstel mit Erdgas. Das gilt bei mittleren Innentemperaturen im Winter von rund 21,5 °C, die dabei dauerhaft gehalten wurden (in fast allen Räumen). Trotzdem nahmen wir die diesjährige Situation als Anlass für eine weitere Untersuchung: Wenn wir durch systematisch verbessertes Kleidungsniveau auch im Passivhaus ein besonders sparsames Nutzerverhalten umsetzen - wie weit kommen wir damit auch hier noch mehr im Wärmepumpen-Stromverbrauch herunter? Dazu sind die folgenden Aufzeichnungen jeweils aktuell dokumentiert worden - die folgenden Absätze sind daher im Präsenz geschrieben und geben die jeweils zeitnah vorliegende Situation wieder.

Wieviel war es denn nun im Winter 2022/23? Abkürzungs-Link zum Messergebnis.|

Vor dem 5. Dezember 2022: Keine Heizung

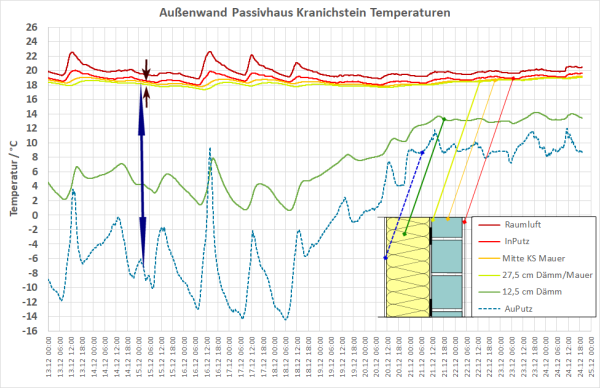

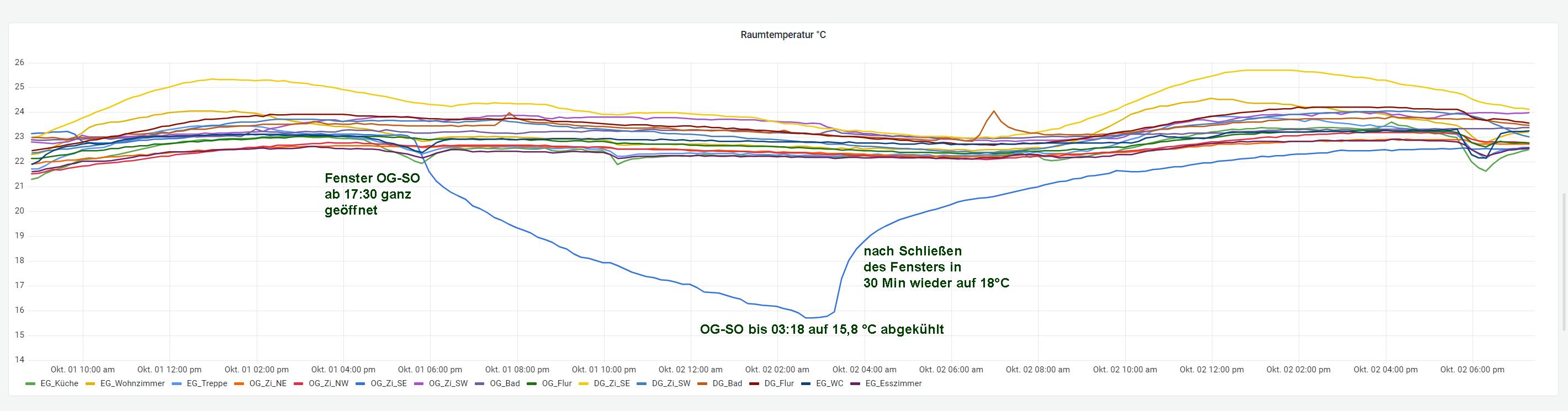

Die elektronisch aufgezeichneten Temperaturen an den Tagen vor der Inbetriebnahme: Bis zum 26. November lagen die gemessenen Temperaturen in allen Zonen des Gebäudes zwischen 21 und 23 °C (vollständig ohne Heizung). Immer, wenn direkte Solarstrahlung auf der Südseite einfallen konnte (so z.B. am 26. und 27. November) hat sich das Haus dadurch wieder erkennbar erwärmt1) .Seit dem 28. November kam die Sonne dann allerdings nicht mehr hinter den Wolken hervor - und bei Außentemperuren zwischen 3 und 6°C2) beträgt der Wärmeverlust dann um 9 kWh jeden Tag. Mit der Wärmekapazität der Innenwände und Decken entspricht das einer mittleren Temperaturabnahme von rund 0,3 Grad täglich. Das ist dann immer noch ein paar Tage 'durchzuhalten'; irgendwann würde es dann aber ungemütlich kalt; bevor das passiert, werden wir das Klima-Split-Gerät einsetzen, um weitere Verluste zu kompensieren.

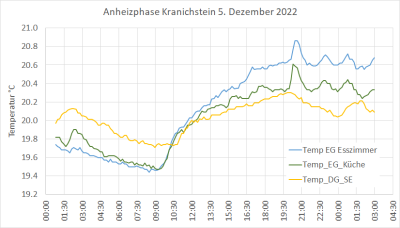

Am 5. Dezember 2022: das Mini-Split-Gerät im Erdgeschoss in Betrieb genommen

Morgens fanden wir im Esszimmer (Standort der Inneneinheit des Splitgerätes) eine „Raum“-Temperatur von 19,4 °C vor. Das ist in einem Passivhaus eine durchaus noch komfortable Temperatur, wenn ein Pullover getragen wird, eine warme Hose und Hausschuhe mit dicken Sohlen. Behaglich ist es dann vor allem, weil es kaum Unterschiede zwischen den Temperaturen im Raum gibt: Stühle, Tischplatten, Innenwände und selbst die Außenwände und der EG-Fußboden haben davon maximal um ein paar Zehntel Grad abweichende Temperaturen: Es gibt also keine Strahlungstemperatur-Asymmetrie und auch keinen thermischen Antrieb für Zugerscheinungen. Weitere Temperaturabsenkungen wären hier durchaus auch noch auszuhalten, allerdings müsste dazu eine weitere Kleidungsanpassung erfolgen.

Weil die generelle Vorgabe für Büros in der öffentlichen Hand in Deutschland zu diesem Zeitpunkt bei 19°C liegt, sehen wir bei Temperatur-Sollwerten in diesem Bereich jetzt eine sinnvolle Zielsetzung für unseren neuen Selbstversuch: In diesem Intervall zwischen 19 und knapp über 20°C wollen wir die Räume in dieser Jahreszeit halten und beobachten, was es dazu an Energieaufwand benötigt.

Das Splitgerät war zuletzt am 31.08.2022 in Betriebsbereitschaft, dabei für die Kühlung, gewesen und wurde um 9:29 MEWZ am 5.12. im Betriebszustand:

„Heizung, automatischer Volumenstrom, interne thermostatische Regelung auf 21°C“

Abb. 1 in Betrieb genommen. Das erfolgt ganz einfach über Freigabe des Netzstroms über einen Schalter. Die Einstellungen werden dann über die original-Fernbedienung vorgenommen, das ist intuitiv und nicht wesentlich anders als die Bedienung eines Thermostatventils3) . Das Gerät lief sofort an und zog in den ersten 30 Minuten (auch zum Anheizen der Geräteteile) zwischen 424 und 1140 Watt elektrisch. Um 10:00 lag dann die Raumtemperatur im Aufstellraum bereits bei 19,6 °C. Wie wir schon au den vorausgehenden Jahren wissen, werden über die folgenden Tage durch das hier vorhandene offene Treppenhaus auch alle anderen Räume Zug um Zug „mitgenommen“. Das System aus Heiztechnik und Gebäude ist sehr träge - deshalb warten wir auch nicht bis die Temperaturen überall unter 19° liegen sondern fangen schon jetzt an, dem Temperaturabfall ein wenig gegen zu steuern. Die Räume, in denen wir uns jeweils aufhalten, liegen in den Temperaturen dann noch einmal um ein paar Zehntel Grad über dem Mittel, weil jede Person eben auch selbst nennenswert4) zum Warmhalten beiträgt - solche Leistungen spielen in gut wärmegedämmten Gebäuden eben dann bereits eine Rolle, und selbst die wenigen Watt, die als passiv solare Einstrahlung5) durch die Fenster dazu kommen, helfen, tagsüber 2 bis 3 Zehntel Grad 'mehr' zu erhalten als am frühen Morgen.

Abb. 1 in Betrieb genommen. Das erfolgt ganz einfach über Freigabe des Netzstroms über einen Schalter. Die Einstellungen werden dann über die original-Fernbedienung vorgenommen, das ist intuitiv und nicht wesentlich anders als die Bedienung eines Thermostatventils3) . Das Gerät lief sofort an und zog in den ersten 30 Minuten (auch zum Anheizen der Geräteteile) zwischen 424 und 1140 Watt elektrisch. Um 10:00 lag dann die Raumtemperatur im Aufstellraum bereits bei 19,6 °C. Wie wir schon au den vorausgehenden Jahren wissen, werden über die folgenden Tage durch das hier vorhandene offene Treppenhaus auch alle anderen Räume Zug um Zug „mitgenommen“. Das System aus Heiztechnik und Gebäude ist sehr träge - deshalb warten wir auch nicht bis die Temperaturen überall unter 19° liegen sondern fangen schon jetzt an, dem Temperaturabfall ein wenig gegen zu steuern. Die Räume, in denen wir uns jeweils aufhalten, liegen in den Temperaturen dann noch einmal um ein paar Zehntel Grad über dem Mittel, weil jede Person eben auch selbst nennenswert4) zum Warmhalten beiträgt - solche Leistungen spielen in gut wärmegedämmten Gebäuden eben dann bereits eine Rolle, und selbst die wenigen Watt, die als passiv solare Einstrahlung5) durch die Fenster dazu kommen, helfen, tagsüber 2 bis 3 Zehntel Grad 'mehr' zu erhalten als am frühen Morgen.

Der Stromverbrauch am ersten Tag (bis 6.12. 9:29) war 10,7 kWh entsprechend einer durchschnittlichen 24-h-Leistung von rund 350 Wel . Daraus erzeugt die Wärmepumpe im Splitgerät in der vorliegenden Konfiguration etwa 800 Wtherm an Heizwärme („thermisch“). Das ist auch etwa die Leistung, die dieses Haus im Durchschnitt gerade braucht, um die Netto-Verluste nach außen6) auszugleichen7) .

Einordnung: Der mittlere Stromverbrauch für alle übrigen Anwendungen (wie Kühlschrank, Licht, Spülmaschine, Arbeitsplatzrechner etc.) betragen in dieser Wohnung rund 350 Wel im Winter8) . Der aktuelle Verbrauch der Klimageräte-Heizung ist durchaus ein realitätsnaher Dezemberwert: Er verdoppelt etwa die aus dem Netz entnommene Leistung gegenüber dem Jahresdurchschnitt9) ; obwohl der Heizenergieverbrauch in der Jahressumme im Passivhaus10) nur rund ein Viertel des gesamten Endenergieverbrauchs ausmacht: Heizung ist eben eine „Wintersache“, das ist eigentlich bekannt, es wird leider sehr oft verdrängt. In nicht so gut gedämmten Häusern sind die erforderlichen Leistungen (sehr) viel höher: Gegenüber den 350 W können es locker 2000 bis 4000 W sein. Und das sind dann Durchschnittsleitungen eines Haushalts, die 6 bis über 10mal höher liegen als bisher gewohnt.

Diese konkreten Werte illustrieren, wie Energieeffizienz, Umstellen auf elektrische Systeme mit hoher Effizienz (Wärmepumpen) und Erneuerbare Energiekonzepte erfolgreich zusammenwirken, um uns auf Dauer von fossiler Energie unabhängig zu machen.

Am 7. Dezember: Zeitweise schaut die Sonne hinter den Wolken hervor

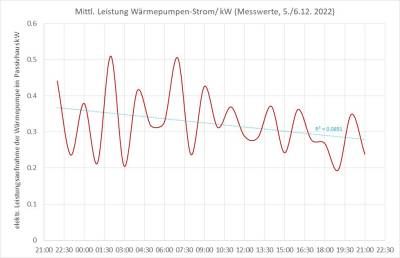

Abb. 2 Zunächst das Ergebnis vom 6. Dezember: Da war es schon nicht mehr ganz „so dunkel“ am Himmel wie am Tag zuvor, auch unsere PV-Anlage hat nun fast 4 W11) geliefert; das ist immer noch wenig gegenüber dem typischen Winterstromverbrauch (bereits erwähnt um 350 W)12) .

Abb. 2 Zunächst das Ergebnis vom 6. Dezember: Da war es schon nicht mehr ganz „so dunkel“ am Himmel wie am Tag zuvor, auch unsere PV-Anlage hat nun fast 4 W11) geliefert; das ist immer noch wenig gegenüber dem typischen Winterstromverbrauch (bereits erwähnt um 350 W)12) .

Die mittlere gemessene elektrische Leistungsaufnahme unseres als alleinige Heizung verwendeten Klima-Split-Raumgerätes lag bei

rund 312 Wel.

Trotz niedrigerer Außentemperaturen etwas weniger als am Vortag: Das liegt daran, dass das Gebäude jetzt etwas näher am neuen Fließgleichgewicht ist. Insbesondere die Betondecke über dem EG-Raum mit dem Klimagerät hat sich nun bereits etwas erwärmt - und die Heizanforderung des Gerätes wird dadurch geringer. Allerdings: Bis im gesamten Haus ein Gleichgewicht erreicht wird, dazu werden noch ein paar Tage vergehen - und die werden möglicherweise gleich wieder gestört, denn die Wetterdienste kündigen für die kommende Woche einen Einfall von sibirischer Kaltluft an. Es bleibt spannend.

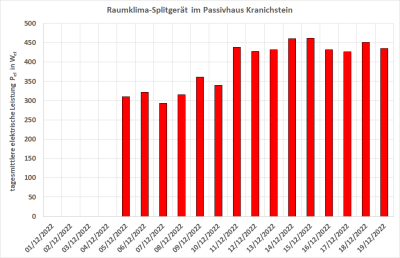

Abb. 3Abb. 3 zeigt den zeitlichen Verlauf der stündlich gemessenen elektrischen Durchschnittsleistung. Das sind rund 104 Watt für jede Person - für den Betrieb der Wärmepumpe zur Heizung, in der Größenordnung noch einmal die gleiche Leistung, die diese Personen auch durch ihren Kalorien-Grundumsatz abgeben. Im Passivhaus ist das für die Winterperiode typisch: Die Leistungen liegen in derselben Größenordnung wie die originelle Leistungsfähigkeit der Personen, wir sind bei menschlichen Maßstäben. Natürlich kommt da der Basis-Stromverbrauch (in gleicher Größenordnung für Computer, Licht, Kühlschrank etc.) dazu. Und der Verbrauch für die Mobilität - der im konkreten Fall aber extrem gering ist, denn wir sind seit gut 2 Jahren vor allem zu Fuß, mit dem Fahrrad und ab und zu mit der Straßenbahn unterwegs. Die Nahrungsaufnahme hat dann noch einmal etwa ein solches Niveau.

Abb. 3Abb. 3 zeigt den zeitlichen Verlauf der stündlich gemessenen elektrischen Durchschnittsleistung. Das sind rund 104 Watt für jede Person - für den Betrieb der Wärmepumpe zur Heizung, in der Größenordnung noch einmal die gleiche Leistung, die diese Personen auch durch ihren Kalorien-Grundumsatz abgeben. Im Passivhaus ist das für die Winterperiode typisch: Die Leistungen liegen in derselben Größenordnung wie die originelle Leistungsfähigkeit der Personen, wir sind bei menschlichen Maßstäben. Natürlich kommt da der Basis-Stromverbrauch (in gleicher Größenordnung für Computer, Licht, Kühlschrank etc.) dazu. Und der Verbrauch für die Mobilität - der im konkreten Fall aber extrem gering ist, denn wir sind seit gut 2 Jahren vor allem zu Fuß, mit dem Fahrrad und ab und zu mit der Straßenbahn unterwegs. Die Nahrungsaufnahme hat dann noch einmal etwa ein solches Niveau.

Bleibt das so? Eine kritische Frage aus den Medien, berechtigt

Heute, am 8. Dezember, ist das Wetter ein wenige kälter und es kommen nur seltener ein paar Sonnenstrahlen. Die Innentemperaturen haben sich in einem Bereich im 20 °C (plus oder minus einige Zehntel Grad) eingependelt. Da wissen wir schon aus den Jahren zuvor, dass das so bleibt - denn, selbst bei einem Kälteeinbruch ist das Klimagerät in der Lage, auch rund die doppelte Heizleistung dauerhaft zu liefern; die Regelung, mit der das derzeit passiert, ist allerdings nicht optimal - aber sie funktioniert. Wer Genaueres zu diesen Erfahrungen wissen möchte, findet dies in der Publikation [Feist 2022].

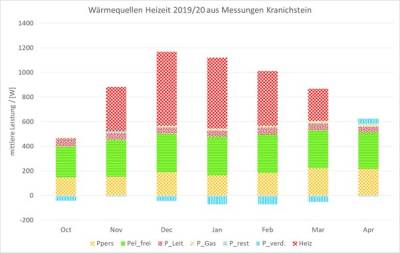

Abb. 4Da finden sich dann auch detaillierte Messdaten zur Wärmeerzeugung, den Stromverbrauchswerten und zur Effizienz des verwendeten Splitgerätes. Welche Wärmemengen im Winter 2019/20 vom Splitgerät und von den inneren Wärmequellen wie Personen, Warmwasserleitungen und Stromverbrauchern erzeugt wurde, zeigt Abb.4. Typischerweise ist die benötigte Heizleistung des Splitgerätes im Dezember am höchsten, im dargestellten Jahr um 600 Watt im Durschnitt), obwohl das nicht der 'kälteste Monat' ist. Wie schon erwähnt, ist für Gebäude dieses Dämmstandards und ausreichenden Fenstern für gutes Tageslicht die Solareinstrahlung mindestens genauso wichtig. Ab Mitte März spätestens ist daher auch „mit Heizen Schluss“ im Passivhaus in Kranichstein. Die elektrische Leistungsaufnahme des Splitgerätes für die Erzeugung dieser Wärme ist um den Faktor des „COP“ (Coefficient Of Performance - 'Arbeitszahl', d.h. das Verhältnis der bereitgestellte Wärme zum eingesetztem Strom) geringer. Für unser Gerät liegt diese Leistungsaufnahme dann im Durchschnitt knapp unter 300 Wel. Das passt zu den Werten, die wir in den letzten Tagen dieses Dezembers gemessen und hier dokumentiert hatten.

Abb. 4Da finden sich dann auch detaillierte Messdaten zur Wärmeerzeugung, den Stromverbrauchswerten und zur Effizienz des verwendeten Splitgerätes. Welche Wärmemengen im Winter 2019/20 vom Splitgerät und von den inneren Wärmequellen wie Personen, Warmwasserleitungen und Stromverbrauchern erzeugt wurde, zeigt Abb.4. Typischerweise ist die benötigte Heizleistung des Splitgerätes im Dezember am höchsten, im dargestellten Jahr um 600 Watt im Durschnitt), obwohl das nicht der 'kälteste Monat' ist. Wie schon erwähnt, ist für Gebäude dieses Dämmstandards und ausreichenden Fenstern für gutes Tageslicht die Solareinstrahlung mindestens genauso wichtig. Ab Mitte März spätestens ist daher auch „mit Heizen Schluss“ im Passivhaus in Kranichstein. Die elektrische Leistungsaufnahme des Splitgerätes für die Erzeugung dieser Wärme ist um den Faktor des „COP“ (Coefficient Of Performance - 'Arbeitszahl', d.h. das Verhältnis der bereitgestellte Wärme zum eingesetztem Strom) geringer. Für unser Gerät liegt diese Leistungsaufnahme dann im Durchschnitt knapp unter 300 Wel. Das passt zu den Werten, die wir in den letzten Tagen dieses Dezembers gemessen und hier dokumentiert hatten.

Merkpunkt: Selbst in einem hocheffizienten Gebäude wie dem Passivhaus ist von etwa Dezember bis Februar der Energieverbrauch für die Heizung immer noch dominant; das führt zu sehr ungleichmäßigen Jahres-Bedarfs-Verläufen. Der Wert (um die 600 Watt im Durchschnitt im Dezember) liegt allerdings im Passivhaus in einer beherrschbaren Größenordnung. Mit Wärmepumpe braucht es im Schnitt um 300 Watt herum zusätzlich, und das ist für das Netz immer verkraftbar, selbst „wenn das alle machen würden“. Wichtig bleibt aber, dass die entsprechenden erneuerbaren Stromerzeuger auch gebaut werden.

9. Dezember: Trotz Kälte nur wenig Wärmeverluste

Am 9. Dezember war es schon wieder etwa 2 °C kälter im Außenbereich - dadurch erhöhen sich natürlich die Wärmeverluste. Die sind tatsächlich näherungsweise proportional zur Differenz aus Innen- und Außentemperatur(en13) ). Der Faktor $ H_e $, mit dem die Wärmeverlustleistung aus der Temperaturdifferenz durch Multiplikation erhalten wird, nennt sich der „spezifische Wärmeverlust“ des Gebäudes. In der Normung wird14) beschrieben, wie dieser sich aus den Wärmeverlustkoeffizienten, den Flächen der Außenbauteile, den Glasflächen und dem Luftaustausch berechnen lässt. Das kann z.B. für unser hier vorliegendes Gebäude mit dem PHPP berechnet werden; es ergeben sich etwa $ H_e $= 82 W/K im vorliegenden Fall15) . Rechnen wir beispielhaft die Gesamtwärmeverluste $ \dot{Q} $ in den letzten Tagen, bei um 3°C außen und 20,4°C innen aus:

$ \dot{Q}=H_e \cdot ( \theta_i - \theta_e ) = $ 82 W/K $ \cdot $ (20,4 - 3 ) K = 1427 W

Diese Wärmeverlustleistung ist bedeutend höher als die vom Splitgerät bereitgestellte Heizwärme von um 720 Watt. Der Rest der Verluste wird durch die von Personen und Geräten und Wasserleitungen16) abgegeben Wärme und durch den, wenn auch derzeit geringen, passiv solaren Beitrag durch die Fenster kompensiert.

In unserem Passivhaus muss die Heizanlage, in diesem Fall das Klima-Splitgerät, offensichtlich nur weniger als die Hälfte der Wärmeverluste kompensieren - der ganze Rest wird durch die Personen selbst, die Abwärme z.B. der Beleuchtung und der Computer sowie der durch die Fenster eingestrahlten Sonnenwärme gedeckt. Weil insbesondere heute, am 9. Dezember 2022, ein recht sonniger Tag war, werden wir morgen etwas zur Solarenergie - aktiv und passiv - berichten.

Passiv solare Gewinne: In Gebäuden mit gutem Wärmeschutz bedeutend

Heute (10. Dezember) ein kleiner Ausflug zum Thema solare Energie - mitten im Dezember, in Deutschland. Das ist der typischerweise strahlungsärmste Monat im Jahr in Mitteleuropa - aber auch dann ist die solare Einstrahlung nicht Null, sie liefert (ein wenig) Energie.

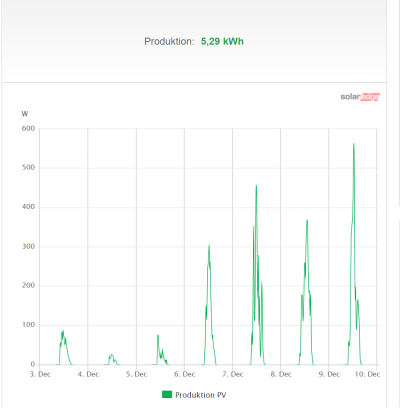

Abb. 5Um eine Vorstellung von den Energiemengen zu bekommen, werfen wir einen Blick auf die Aufzeichnungen der Photovoltaik-Anlage: Da wurde jeden Tag Strom produziert, Abb. 5 zeigt den Verlauf der erzeugten elektrischen Leistung. Die war vom 3. bis 5. Dezember nur sehr spärlich - das ist typisches bewölktes Winterwetter in Darmstadt. Am 10. Dezember dagegen, erreichte die PV-Stromerzeugung durchaus kurzzeitig 550 Watt. Diesen nicht ganz wolkenlosen, aber relativ strahlungsreichen Dezembertag werden wir jetzt genauer anschauen. Die Messdatenerfassung zeigt ein Strahlungsangebot auf die Südfassade von rund 1,2 kWh/(m²d) an diesem Tag17) . Das sind auf die rund 20 m² verglaste Fläche im Süden fast 24 kWhsolar. Allerdings, die kommen nicht alle wirklich „herein“ durch das Fenster; da gibt es Verschattung durch die Nachbargebäude, durch die Balkonbrüstung, es gibt eine Verschmutzung der Scheiben, Strahlung wird teilweise reflektiert, teilweise absorbiert18) - es kommen tatsächlich nur etwa 4,8 kWh wirklich im Innenraum an19) . Das sind aber für die gesamte Wohnung durchaus etwa 200 Watt über 24-Stunden gemittelte Dauerleistung. Ein messbarer Beitrag zur Energiebilanz, der bei insgesamt nur 1427 Watt Wärmeverlusten in dieser Wohnung20) mit gutem Wärmeschutz auch nennenswert etwas beiträgt, nämlich etwa ein Siebtel21) .

Abb. 5Um eine Vorstellung von den Energiemengen zu bekommen, werfen wir einen Blick auf die Aufzeichnungen der Photovoltaik-Anlage: Da wurde jeden Tag Strom produziert, Abb. 5 zeigt den Verlauf der erzeugten elektrischen Leistung. Die war vom 3. bis 5. Dezember nur sehr spärlich - das ist typisches bewölktes Winterwetter in Darmstadt. Am 10. Dezember dagegen, erreichte die PV-Stromerzeugung durchaus kurzzeitig 550 Watt. Diesen nicht ganz wolkenlosen, aber relativ strahlungsreichen Dezembertag werden wir jetzt genauer anschauen. Die Messdatenerfassung zeigt ein Strahlungsangebot auf die Südfassade von rund 1,2 kWh/(m²d) an diesem Tag17) . Das sind auf die rund 20 m² verglaste Fläche im Süden fast 24 kWhsolar. Allerdings, die kommen nicht alle wirklich „herein“ durch das Fenster; da gibt es Verschattung durch die Nachbargebäude, durch die Balkonbrüstung, es gibt eine Verschmutzung der Scheiben, Strahlung wird teilweise reflektiert, teilweise absorbiert18) - es kommen tatsächlich nur etwa 4,8 kWh wirklich im Innenraum an19) . Das sind aber für die gesamte Wohnung durchaus etwa 200 Watt über 24-Stunden gemittelte Dauerleistung. Ein messbarer Beitrag zur Energiebilanz, der bei insgesamt nur 1427 Watt Wärmeverlusten in dieser Wohnung20) mit gutem Wärmeschutz auch nennenswert etwas beiträgt, nämlich etwa ein Siebtel21) .

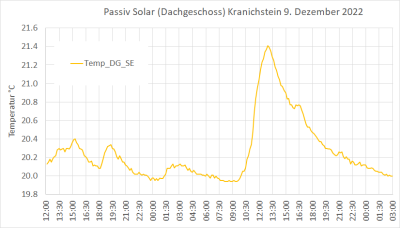

Abb. 6Dieser Beitrag der Sonne kann tatsächlich in den Temperaturaufzeichnungen gesehen werden. In Abb. 6 ist das für das östlichen Südzimmer dokumentiert; dort erkennbar ein „steiler“ Temperaturanstieg ab 10:30 um in der Spitze bis zu 1,4 °C. Da ist es jetzt richtig angenehm warm, durch gratis-Lieferung von der Sonne. Und weil die Verluste in diesem Gebäude so gering sind, hält das hier sogar bis 3:00 in der Folgenacht an! So lang liegt die Temperatur über dem gewählten Sollwert. 'Passiv solar' funktioniert, auch im Dezember! Vorausgesetzt werden muss allerdings, dass die Nutzer das auch zulassen, d.h., nicht etwa bei jedem Sonnenstrahl die außenliegende Jalousie schließen im Winter. Das setzt natürlich voraus, dass als Blendschutz22) ein alternatives, innen aufgestelltes System verfügbar ist. Das spart dann in so einem Gebäude immerhin ca. 17% der Heizwärme im Kernwinter ein; in schlecht gedämmten Gebäuden ist der absolute Beitrag (2 bis 5 kWh/(m²a)) gleich hoch, aber im Vergleich zu den hohen Verlusten relativ wenig bedeutend.

Abb. 6Dieser Beitrag der Sonne kann tatsächlich in den Temperaturaufzeichnungen gesehen werden. In Abb. 6 ist das für das östlichen Südzimmer dokumentiert; dort erkennbar ein „steiler“ Temperaturanstieg ab 10:30 um in der Spitze bis zu 1,4 °C. Da ist es jetzt richtig angenehm warm, durch gratis-Lieferung von der Sonne. Und weil die Verluste in diesem Gebäude so gering sind, hält das hier sogar bis 3:00 in der Folgenacht an! So lang liegt die Temperatur über dem gewählten Sollwert. 'Passiv solar' funktioniert, auch im Dezember! Vorausgesetzt werden muss allerdings, dass die Nutzer das auch zulassen, d.h., nicht etwa bei jedem Sonnenstrahl die außenliegende Jalousie schließen im Winter. Das setzt natürlich voraus, dass als Blendschutz22) ein alternatives, innen aufgestelltes System verfügbar ist. Das spart dann in so einem Gebäude immerhin ca. 17% der Heizwärme im Kernwinter ein; in schlecht gedämmten Gebäuden ist der absolute Beitrag (2 bis 5 kWh/(m²a)) gleich hoch, aber im Vergleich zu den hohen Verlusten relativ wenig bedeutend.

Bedeutung für die Energiebilanz

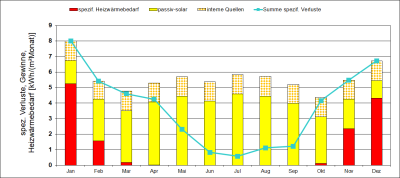

Abb. 7Mit dem Passivhaus-Projektierungspaket kann die Bilanz aus Wärmeverlusten und -Gewinnen monatsweise ermittelt werden. Abb. 7 zeigt das für derzeitiges mitteleuropäisches Durchschnittsklima23) . Sehr gut ist erkennbar, wie die solaren Gewinne24) insbesondere im Winter drastisch abnehmen - und dafür die Wärmeverluste stark zunehmen25) . Ausgerechnet im Dezember ist der Solareintrag am geringsten bei dann außerdem hohen Wärmeverlusten; gut, in unserem Fall sind diese gar nicht sehr hoch, denn das Gebäude ist sehr gut geschützt. In einem ungedämmten Bestandsgebäude können die Verluste 5 bis 10mal so hoch sein. Schon ab Februar nimmt das solare Angebot wieder zu - und deckt dann einen Großteil der Verluste.

Abb. 7Mit dem Passivhaus-Projektierungspaket kann die Bilanz aus Wärmeverlusten und -Gewinnen monatsweise ermittelt werden. Abb. 7 zeigt das für derzeitiges mitteleuropäisches Durchschnittsklima23) . Sehr gut ist erkennbar, wie die solaren Gewinne24) insbesondere im Winter drastisch abnehmen - und dafür die Wärmeverluste stark zunehmen25) . Ausgerechnet im Dezember ist der Solareintrag am geringsten bei dann außerdem hohen Wärmeverlusten; gut, in unserem Fall sind diese gar nicht sehr hoch, denn das Gebäude ist sehr gut geschützt. In einem ungedämmten Bestandsgebäude können die Verluste 5 bis 10mal so hoch sein. Schon ab Februar nimmt das solare Angebot wieder zu - und deckt dann einen Großteil der Verluste.

Fazit

- Passiv solar bringt's, auch im Winter; es setzt aber in Europa ein gut gedämmtes Gebäude voraus, wenn der Beitrag wirklich relevant sein soll.

- Voraussetzung ist, dass die Nutzer die Sonne auch „zulassen“ und nicht etwa aussperren.

- „Passiv solar“, das sind in unserem Fall an einem strahlungsreichen Dezembertag fast 200 W Heizungsbeitrag im 24-h-Mittel. Im Vergleich dazu liefert die 4-kW-peak-PV-Anlage am gleichen Tag etwa 50 Wattel Durchschnittleistung über den ganzen Tag. Das reicht auch bei uns nicht weit - kann aber immerhin z.B. den Betrieb der Lüftungsanlage26) abdecken.

Sonntag, 11. Dezember 2022: Sibirische Kälte angekündigt

Abb. 8Gemerkt haben wir von der aber noch nicht viel: Gut heute Nacht waren die Wiesen in der Umgebung und das Gras auf dem Dach bereift: Diese Oberflächen mit nur geringen Wärmekapazitäten strahlen ihren Wärmeinhalt schnell in den kalten Nachhimmel ab und kühlen sich so sogar unter die Lufttemperatur ab27) . Deswegen sind übrigens auch die äußeren Oberflächentemperaturen vieler Bauteile im Winter oft28) kälter als die Außenluft - wir werden in einem späteren Beitrag das noch genauer darstellen. Die Bauteile sind auf der Innenoberfläche trotzdem warm - denn, wegen des guten Wärmeschutzes fließt kaum Wärme ab und alle Oberflächen zum Innenraum haben Temperaturen, die nur wenig von der Raumlufttemperatur abweichen (max. 3 K bei den Fenstern, weniger als 1 K bei Wänden und Dächern). Das sind sehr gute Voraussetzungen für gute thermische Behaglichkeit: solange das Temperaturniveau zur Kleidung und Aktivität passt.

Abb. 8Gemerkt haben wir von der aber noch nicht viel: Gut heute Nacht waren die Wiesen in der Umgebung und das Gras auf dem Dach bereift: Diese Oberflächen mit nur geringen Wärmekapazitäten strahlen ihren Wärmeinhalt schnell in den kalten Nachhimmel ab und kühlen sich so sogar unter die Lufttemperatur ab27) . Deswegen sind übrigens auch die äußeren Oberflächentemperaturen vieler Bauteile im Winter oft28) kälter als die Außenluft - wir werden in einem späteren Beitrag das noch genauer darstellen. Die Bauteile sind auf der Innenoberfläche trotzdem warm - denn, wegen des guten Wärmeschutzes fließt kaum Wärme ab und alle Oberflächen zum Innenraum haben Temperaturen, die nur wenig von der Raumlufttemperatur abweichen (max. 3 K bei den Fenstern, weniger als 1 K bei Wänden und Dächern). Das sind sehr gute Voraussetzungen für gute thermische Behaglichkeit: solange das Temperaturniveau zur Kleidung und Aktivität passt.

Apropos Temperaturniveau: Das hält sich jetzt im Intervall zwischen 19,7 und 21,3 °C; bis auf den Raum, den wir derzeit bewusst so wenig ankoppeln, wie es geht29) , da geht es dann schon zeitweise auf 19,2 °C herunter (Obergeschoss NO). Die elektrische Leistungsaufnahme des Splitgerätes, unsere einzige Heizung derzeit, liegt dabei immer noch im 24-h-Durchschnitt unter 400 Watt.

Ganz entspannt heute: Die Sonne scheint!(12. Dezember)

Jetzt herrschen zwar draußen Temperaturen unter dem Gefrierpunkt - aber das kann das Außenteil des Klimagerätes30) ohne weiteres ab. Natürlich sinken dann die Arbeitszahlen31) - immer noch bei Werten deutlich höher als 1 und die Leistung des Gerätes reicht nach wie vor mehr als aus, das ganze Haus warm zu halten. Auf der Südseite kommt unterstützend die Sonneneinstrahlung dazu, wie schon im Blog vom 10. Dez. beschrieben.

Sicher fragen sich gerade die, die von Heizungstechnik ein bisschen mehr verstehen, wie das denn überhaupt sein kann, dass ein 156 m² Reihenendhaus komplett aus einem Mini-Splitgerät mit maximal 3,6 kW Heizleistung, wandhängend in einem Erdgeschossraum (EG), komfortabel beheizt werden kann. Und Skepsis ist hier angebracht, denn solche Ansätze „Heizen aus nur einem Wärmeerzeuger mit Wärmeabgabe im EG“, das war doch historisch schon einmal gescheitert, nämlich mit dem in der Mitte des 19. Jahrhunderts oftmals eingebauten „Warmluftkachelofen“; abschließendes Urteil war dazu: Klar, im Haupt-Aufstellraum (meist Wohnzimmer) war es dann 'mollig warm', aber insbesondere in anderen Geschossen, gar im 2. OG, da kam regelmäßig nicht genug Wärme an und wenn, dann zog es ordentlich. Die wasserführende Zentralheizung mit Heizkörpern in jedem Raum trat dann auch in Deutschland den Siegeszug an - das war zuverlässig, bequem und komfortabel32) .

Wieso soll das jetzt auf einmal funktionieren? Und dann auch noch mit einer Mini-Wärmepumpe (3,6 kW maximal) statt einem Kachelofen mit über 10 kW? Der Schlüssel heißt hier: Erhebliche Reduktion der Wärmeverluste! Die sind in diesem Gebäude nur noch etwa ein Achtel (12,5%) so hoch wie in einem typischen Altbau zur Zeit der Kachelöfen. Deswegen wird schon einmal sehr viel weniger Heizleistung benötigt - weniger als ein Zehntel der früheren Werte, denn die frei verfügbare Wärme ist wegen der größeren Fenster ein bisschen höher geworden. Die verfügbare Leistung der Mini-Split-Wärmepumpe ist sogar doppelt so hoch wie die hier maximal auftretende Heizlast.

Dann bleibt aber immer noch die Frage: Wenn die gesamte Leistung aus einer Quelle in nur einem Raum im EG freigesetzt wird - wie kann es dann im ganzen Haus vernünftig warm werden?

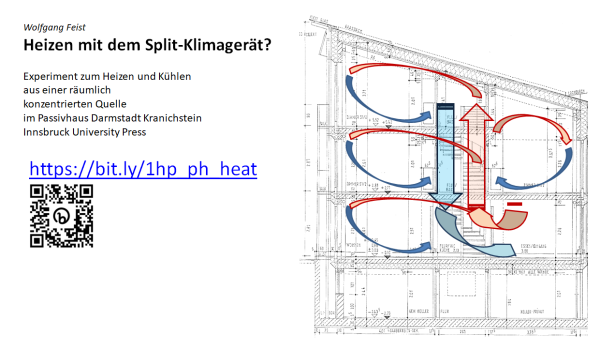

Abb. 9 gibt die Auflösung: Entscheidend ist der sehr gute Wärmeschutz dieses Gebäudes. Nach außen fließt nur sehr wenig Wärme ab, wir hatten das in einem der letzten Blog-Beiträge schon behandelt33) . Von dieser Wärme wird nahezu die Hälfte dezentral durch Personen und Geräte und ein wenig Licht durch die Fenster ersetzt - der verbleibende „Rest-Verlust“ muss natürlich auch gedeckt werden, sonst wird es trotz allem irgendwann kälter als gewollt. Von der Leistung her kann das Mini-Split-Gerät das „locker“ - und, weil es im Erdgeschoss angebracht ist, kann sich diese Energie auf ganz natürlichem Weg im ganzen Haus ausbreiten. Über einen Mechanismus, der bei den Heizkörper-Raumheizungen als „Warmluftwalze“ bekannt ist; nur, dass das hier eine ganze „Hausluftwalze“ ist, vom EG bis in das zweite Obergeschoss, wie in der Abbildung illustriert. Entgegen kommt uns dabei, dass es sich bei diesem Entwurf um einen sogenannten „offenen Grundriss“ handelt: D.h., das zentrale Treppenhaus ist vollständig offen zum „Ein-Raum“-Erdgeschoss aus Ess- bis Wohnbereich mit zentral integrierter Küche. Wenn wir jetzt die Türen zum Treppenhaus in allen den Räumen offen stehen lassen, die wir mit beheizen wollen - dann funktioniert das!

Dass das tatsächlich funktioniert, kann in dieser Publikation nachgelesen werden: [Feist 2022]Heizen mit dem Klima-Splitgerät. Es wird auch aus den hier im Blog dokumentierten diesjährigen Erfahrungen erkennbar, die Temperatur im EG ist in etwa 1 °C höher als z.B. im Dachgeschoss. Das ist gerade noch „wahrnehmbar“, je nach Priorität ist es dann im EG „etwas wärmer“34) oder im Dachgeschoss „ein wenig kühler“35) . Das Niveau, auf dem diese Temperaturspreizung 'aufsitzt', können wir uns noch aussuchen. In den vergangenen Jahren waren das komfortable 21 bis 23 °C im Winter. Im Erdgas-Krisen-Winter testen wir jetzt den Betrieb zwischen 19 und 21 °C.

Die „Hausluftwalze“ darf jetzt nicht so verstanden werden, dass da eine Art „Warmluft-Taifun“ durch das ganze Treppenhaus rauscht. Die Luftgeschwindigkeiten liegen überall unter 0,15 m/s (!!) und sind nicht wahrnehmbar36) . Dass es Schritt für Schritt wärmer wird, wenn ich die Treppe hinunter steige, das allerdings kann ich tatsächlich wahrnehmen.

Ganz entscheidend für eine Einschätzung: In einem solchen Objekt mit drei Ebenen kann das mit nur einem Gerät natürlich nur mit der sehr guten Dämmung eines Passivhauses funktionieren und auch das nur mit einem offenen Grundriss. In einem sanierten Altbau sind aber Lösungen mit zwei (oder auch drei) solchen Raumklima-Split-Geräten denkbar. Das ist dann immer noch eine recht kostengünstige Lösung. Überraschend mag sein, dass dennoch solche Raumklima-Split-Geräte als Ergänzung zu einer bestehenden Heizung einen ziemlich großen Anteil der Raumheizung übernehmen können, selbst in einem Altbau. Das ist ein ernst zu nehmender Ansatz in der Erdgas-Krise - denn, diese Geräte sind sehr kostengünstig, eine Installation ist weitaus leichter zu organisieren als eine Erneuerung der ganzen Heizanlage37) - und, evtl. können später weitere Geräte ergänzt werden. Oder aber, der Wärmeschutz wird verbessert, dann reicht das eine Gerät für einen immer größeren Anteil, bis die alte Heizung überflüssig geworden ist38) .

Frostig kalt (13. Dezember)

Abb. 10Die Kälte ist angekommen.

Abb. 10Die Kälte ist angekommen.

Aber nur außen - denn innen bleibt es warm; würde es selbst dann, wenn wir jetzt nicht heizen könnten. Letzteres können wir aber, denn die Split-Wärmepumpe läuft, ganz problemlos, auch bei Minusgraden im Außenraum. Natürlich ist die Arbeitszahl dann geringer, aber immer noch deutlich 'über 1'. Und die elektrische Leistungsaufnahme liegt immer noch bei nur um 400 Watt; das ist weder für das regionale Netz noch für die Stromerzeugung ein Problem, auch dann nicht, wenn das „alle machen würden“.

Erstmal zurück zum Außenklima: Eisblumen wachsen! Auf der Innenseite unseres Glasvorbaus auf der Nordseite des Hauses. Auf der Innenoberfläche der Einscheibenverglasung. Woher kommt das Wasser? Aus der Luft im Glasvorbau. Warum gibt es da Wasser? Das kommt derzeit aus den im Vorbau gelagerten Materialien, die auch jetzt noch höhere Temperaturen haben (leicht über 0°C) - da wird Feuchtigkeit, die darin in Poren gebunden ist, verdunstet. Und: Von uns, immer wenn wir da durchkommen und als Personen natürlich Feuchtigkeit ausatmen. Die Innenoberfläche der Einfachverglasung hat aber Temperaturen unter 0°C. Die Luft aus dem Raum kühlt sich an der Oberfläche ab… und kann dann soviel Feuchtigkeit nicht mehr halten. Der Überschuss an Wasser - bleibt auf der Oberfläche, und in diesem Fall dann natürlich als Eis. Das Resultat: langsam wachsende Kristallstrukturen (Abb. 10). Wer genauer verstehen möchte, wie sich das erklärt, findet hier die Grundlagen dazu: Physik zur feuchten Luft, insbesondere: Was ist eigentlich relative Luftfeuchtigkeit.

Auch heute scheint hier die Sonne, und das ist in Mitteleuropa kein Zufall: Die Kälte kommt hier überwiegend durch einen Übergriff des (sibirischen) Kontinentalklimas (Hochdruckgebiet!) auf Europa. Das ist dann jedoch ziemlich trockene Luft - und daher ist der Himmel dann, abgesehen von Bodennebel, klar. Das macht es einerseits noch kälter39) und lässt andererseits der Sonne, auch wenn sie nur wenige Stunden über dem Horizont steht, eine Chance. In einem Gebäude mit gutem Wärmeschutz tankt das dann regelmäßig eine Menge passiv solar verfügbarer Energie. In den meisten Passivhäusern wird daher bei solch kalten Wetterlagen gar nicht mehr geheizt als an einem trüben Novembertag40) .

Nachtrag (um 14:00): Ein durchgehend klarer Wintertag! Und das bringt soviel Sonnenenergie in den Raum, dass ich jetzt im Arbeitszimmer schon seit Stunden über 22°C messe. Trotz einem Sollwert, der nur bei um 20° liegt. Klar, das erhöht auch (ein wenig) die Wärmeverluste, aber es ist wirklich sehr, sehr angenehm - ab und zu mal „Wärme zum auftanken“, und das bei dem ausgesprochen kalten Wetter. Das Haus tankt dabei auch Wärme, das merken wir dann in den folgenden Tagen, wenn trotz der Kälte nicht viel Strom für die Wärmepumpe gebraucht wird.

Erster Schnee? (3 mm :-) (14.12.2022)

Abb. 11

Abb. 11 Abb. 12Erst ein Nachtrag zum „Sonne tanken“ am gestrigen Dienstag. Abb. 11 zeigt, wie das dann von außen aussieht. Das gibt auch die Stimmung gut wieder: Die Sonne steht tief, auch mitten am Tag41) . Die Strahlung kommt durch die Verglasungen, denn für den sichtbaren Teil des Spektrums sind die transparent42) . Und mit dem Licht kommt Energie ins Haus. Diese Strahlungsenergie wird an den Flächen, auf die sie innen auftritt, zum Teil reflektiert43) . Abb. 12 zeigt den „Lichtfleck“, der durch die Verglasung bis tief über die Mitte des Grundrisses hinaus in das Haus gelangt - 'passiv solar', das ist keinesfalls eine neuen Idee, das wird schon Sokrates im klassischen Altertum zugeschrieben („Sonnenhaus des Sokrates“).

Abb. 12Erst ein Nachtrag zum „Sonne tanken“ am gestrigen Dienstag. Abb. 11 zeigt, wie das dann von außen aussieht. Das gibt auch die Stimmung gut wieder: Die Sonne steht tief, auch mitten am Tag41) . Die Strahlung kommt durch die Verglasungen, denn für den sichtbaren Teil des Spektrums sind die transparent42) . Und mit dem Licht kommt Energie ins Haus. Diese Strahlungsenergie wird an den Flächen, auf die sie innen auftritt, zum Teil reflektiert43) . Abb. 12 zeigt den „Lichtfleck“, der durch die Verglasung bis tief über die Mitte des Grundrisses hinaus in das Haus gelangt - 'passiv solar', das ist keinesfalls eine neuen Idee, das wird schon Sokrates im klassischen Altertum zugeschrieben („Sonnenhaus des Sokrates“).

Bringt das Energie ins Haus? Sicher, und wieviel das ist, das lässt sich anhand von Abb. 13 ein wenig einschätzen. In der Spitze (11:00 bis 12:00) lag die Globalstrahlung auf der Südfassade durchaus bei über 800 W/m². Der helle Tag ist nur kurz - und in der Summe werden es dann 2 kWh/m²/d an so einem sonnigen Tag44) . Schön wäre es ja, wenn wir diese Energie komplett nutzen könnten; dazu ist aber selbst die modernste Passivhaus-Technik nicht vollständig in der Lage; es ist eher nur ein Viertel davon45) , das durch fast 20 m² Südverglasungsfläche „durchgereicht“ wird. 10 kWh am Tag ist die hier bewusst grob gehaltene Abschätzung. Diesen Anteil an den Verlusten müssen wir dann schon nicht heizen - wobei, wg. der Kälte, die Verluste eben insgesamt doch höher waren. Das Splitgerät dann aber weiterhin nicht wesentlich mehr zu tun hatte: 425 Wel am gestrigen Tag im Durchschnitt; und, ja, das ist jetzt mehr als nochmal so viel wie der sonst benötigte Haushaltsstrom. Das wird somit schon eine nennenswerte Gesamtlast im Stromnetz, wenn künftig überwiegend mit Wärmepumpen geheizt werden soll, selbst wenn es alles energiesparende Gebäude sind. Wenn sie das nicht sind, dann wird diese Last 5 bis 10mal so hoch - und das wird so schnell nicht ohne weiteres für alle verfügbar sein können: Effizienz und Erneuerbare ergänzen sich aber perfekt: Mit den geringen Lasten, die wir hier haben, ist das darstellbar.

Abb. 13Nun aber zum „ersten Schnee“, wenn wir das so nennen wollen. OK, dafür, dass jetzt eine dünne Puderschicht auf den PV-Paneelen auf dem Dach liegt, hat's gereicht. Bei Einstrahlung wird die schnell wieder verschwinden, Einstrahlung gibt es heute aber nur wenig: Es sieht nach einem eher „dunklen Tag“ aus, die Außentemperaturen aber immer noch unter dem Gefrierpunkt. Ein wenig Wind kommt auf, das wird die erneuerbare Stromerzeugung heraufsetzen, so dass unsere Wärmepumpe ab jetzt mit weniger CO2-Vorbelastung aus dem Stromnetz betrieben wird46) .

Abb. 13Nun aber zum „ersten Schnee“, wenn wir das so nennen wollen. OK, dafür, dass jetzt eine dünne Puderschicht auf den PV-Paneelen auf dem Dach liegt, hat's gereicht. Bei Einstrahlung wird die schnell wieder verschwinden, Einstrahlung gibt es heute aber nur wenig: Es sieht nach einem eher „dunklen Tag“ aus, die Außentemperaturen aber immer noch unter dem Gefrierpunkt. Ein wenig Wind kommt auf, das wird die erneuerbare Stromerzeugung heraufsetzen, so dass unsere Wärmepumpe ab jetzt mit weniger CO2-Vorbelastung aus dem Stromnetz betrieben wird46) .

Das Innere des Hauses, die Wände und Decken, haben sich gestern so um etwa ein Drittel Grad durch die solare Gratiswärme erwärmt. Das konnten wir am Morgen feststellen - die Messwerte der Raumtemperaturen auf der Südseite lagen sogar um gut ein halbes Grad über denen des Vortages. Mit der Zeit verteilt sich die Wärme im Haus, sie reicht aber derzeit nicht, um die Wärmeverluste des ganzen Hauses zu kompensieren - auch in einem Passivhaus nicht. Da hilft dann, dass diese Verluste eben sehr viel geringer sind als bei schlecht gedämmten Gebäuden - diese um 1000 Watt, die gerade als Netto-Verlust bleiben, das ist auf vielen unterschiedlichen Wegen leicht nachhaltig zu decken; die Wärmepumpe ist ein Weg davon, richtig nachhaltig wird das aber auch erst, wenn die Stromversorgung aus erneuerbarer Energie wirklich ausgebaut sein wird.

Ein ganz anderes Thema: Durchbruch bei der Kernfusion (Blog 15.12.2022)

Wir sollten immer das Gesamtbild im Auge behalten: Wie wichtig die Energieversorgung für unseren heutigen Wohlstand ist, das sollte allen in den letzten Monaten angesichts der erneuten Energiekrise, diesmal ein Krise des fossilen Gases, klar geworden sein. Gerade wenn es draußen so richtig kalt ist - da weiß ich doch einen gut beheizten Raum zu schätzen. Wie das geht, auch ohne die letzten fossilen Kohlestoffatome in Form von CO2 wieder in die Atmosphäre zu versetzen, das ist der Kerngegenstand dieser Seiten auf Passipedia.

Die Fusion leichter Atomkerne (wie Wasserstoff, Deuterium oder Tritium) zu schwereren ist ein physikalischer Weg, Energie ohne Kohlenstoffverbrennung zu gewinnen47) . Dass die Kernfusion das kann, muss nicht mehr bewiesen werden: Die Sterne machen das jeden Tag und tatsächlich ist das heute die bei weitem überwiegende Energiequelle im gesamten Kosmos. Auch auf der Erde ist uns das schon gelungen: Edward Teller war derjenige, der es voran getrieben hat - es war bisher nur leider auf militärische „Anwendung“ begrenzt.

Die Erreichung einer positiven lokalen Energiebilanz durch das LLNL, das IST ein wichtiger Durchbruch. Und ich will da auch ganz ehrlich sein: Das ist eine erfreuliche zukünftige Perspektive, denn ich bin auch da sicher, schrittweise wird diese Technologie sich weiter entwickeln lassen und sie wird den Menschen ganz neue Möglichkeiten erschließen, z.B. die interstellare Raumfahrt.

Bis dahin wird wohl leider noch viel Zeit vergehen. Das haben die Wissenschaftler am LLNL selbst betont. Ich muss das nicht im Detail erläutern, denn das hat Anton Petrov in seinem Youtube-Video bereits sehr gut gemacht: Hier der ehrliche wissenschaftliche Hintergrund zum aktuellen Durchbruch bei der Kernfusion: Anton Petrov macht das sehr gut verständlich.

Ein Hinweis noch: Wenn Fusionsenergie z.B. in 30 Jahren in großem Maßstab verfügbar wird, dann wird sie zur Stromerzeugung verwendet.

Auch dann bleibt es also dabei: Die Heizung der Gebäude, unsere Fahrzeuge, … alles das muss dann auf Strom umgestellt werden. Etwas, was wir unabhängig von der gewünschten künftigen Primärenergiequelle ohnehin tun müssen.

Wir sind also gut beraten: auf Wärmepumpen umstellen, so, wie es z.B. mit dem hier im einzelnen beschriebenen Klima-Split-Gerät geht. Alles, was dazu gehört, damit das auch vernünftig funktioniert, das wird ebenfalls gebraucht - ob über Kernfusion oder über z.B. Windkraft betrieben. Damit die Netze das aushalten ist der Schlüssel dafür eine bedeutend verbesserte Effizienz. So, wie wir das hier beschreiben und über die Erfahrungen berichten.

Das wirklich Gute daran

Diese Technologie steht bereits zur massenhaften Anwendung zur Verfügung - sie ist erprobt und bewährt und extrem kostengünstig, sogar im Vergleich mit den immer noch billig verkauften fossilen Energieträgern. Sie kann überall angewendet werden und einen Einstieg kann jeder selbst vollziehen: Bauliche Maßnahmen zur Energieeffizienz.

Und wie sieht es im Haus gerade aus?

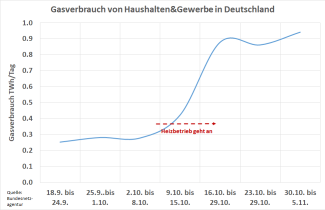

Für treue und neugierige Verfolger unseres Blogs aber auch noch die Daten des letzten Tages: Zwischen -2 und -8°C lagen die Außentemperaturen gestern - und es war durchgehend dicht bewölkt, im Maximum nicht einmal 50 W/m² auf der Außenseite der Südfassade. Es ist kälter als im Durchschnitt im Dezember, aber schon noch „typisches Dezemberwetter“. Die Temperaturen zwischen 19,2 und 21 °C wurden im Haus eingehalten, dafür war die Split-Wärmepumpe im Betrieb. 461 Wel hat sie dabei gezogen (aus dem Stromnetz, für die Heizung für alle 3 Personen zusammen), die solare Stromerzeugung lag dagegen bei nur 8,5 W im Durchschnitt. Und dazu im Vergleich der Bericht zum Durchschnitt in Deutschland: Etwa 880 W/Person wurde aus dem Stromnetz gezogen und das war leider überwiegend fossil erzeugte elektrische Energie 48) . Die Gasverbrauchswerte sind ebenfalls seit Tagen auf Spitzenniveau: So hoch, dass die Bundesnetzagentur wiederholt ein sparsameres Verhalten angemahnt hat: Es waren über 4 TWh am Tag49) , ziehen wir die 1 TWh/d temperaturunabhängigen Verbrauch (aus dem August) ab, so sind das auf 24 h gemittelt um 1500 W je Person in Deutschland50) . Wenn Erdgas ungefähr die Hälfte der Heizwärme deckt, sind es im Gesamten sogar 3 kW Heizlast je Person in einer solchen Kälteperiode im Dezember. Das summiert sich auf eine gewaltige Leistung, die die Dimension der Aufgabe transparent macht: Diese Heizwärmeverluste, das müssen erheblich weniger werden, wenn wir eine Chance haben wollen, das mit nachhaltigen Energieträgern zu decken. Immerhin: In einem typischen Passivhaus, wie hier dokumentiert, ist es nur ein Zwanzigstel; und dafür reichen auch im Winter Wind und Sonne sowie Backup durch Biomasse-Kraftwerke aus, auch „wenn das alle so machen“51) .

Schall? Nicht unwichtig für die Praxis einer Wärmepumpe (am 16.Dez.)

Bei unserer Wärmepumpe handelt es sich um ein „ganz normales“ Raumklimasplitgerät52) . Eines der „kleinsten“, die es zu diesem Zeitpunkt gab, unter dem Namen „Mini-Split“ beworben. Vielen in Deutschland sind Splitgeräte aus dem Mittelmeerurlaub bekannt - wo sie in nahezu jeder Eisdiele im Sommer für eine kühle Pause sorgen; oder aus manchen Chef-Büro-Etagen auch in Deutschland - dort allerdings werden die so häufig gar nicht oft betrieben, weil die Geräte älterer Bauart nämlich einen 'Höllenlärm' machen. Das ist einer der Gründe, warum sich diese Technik in Deutschland zunächst nicht besonders ausgebreitet hat: Die paar heißen Tage lassen sich zur Not ertragen, wenn nur die Wahl zwischen „zu warm“ und „zu laut“ besteht. Daher müssen wir uns mit der Frage der Schallbelästigung befassen.

Die gute Nachricht gleich zu Beginn: Gute neue Geräte sind nicht mehr derart extrem laut. Das gilt auch schon für unser Gerät - und, es besteht durchaus die Chance, dass das in der künftigen Weiterentwicklung sogar noch besser wird. Allerdings: Es gibt ein breites Spektrum unterschiedlicher Geräte von verschiedenen Herstellen. Am besten ist es, wenn es unabhängig bestätigte Messwerte zur Schallleistung gib; in der PHI-Zertifizierung sind die beispielsweise enthalten.

Die modernen Geräte haben meistens auch einen sog. „Flüster-Modus“ mit bewusst reduzierten Luftvolumenströmen. Das setzt die Ventilationsgeräusche drastisch herab. Allerdings, der geringere Luftvolumenstrom erzwingt auch, dass für gleiche Wärmeleistung die Lufttemperatur erhöht werden muss. Und das geht nur bei höherer Kondensationstemperatur im Innenteil des Gerätes53) . Dadurch sinkt der COP des Gerätes - und der Strombedarf steigt. Das ist übrigens der wichtigste Grund, warum unser Gerät im Winterdurchschnitt keine wirklich hohe saisonale Arbeitszahl erreicht; wir lieben es leise - für konzentriertes Arbeiten ist das einfach angenehmer. Hier wird deutlich, warum Fortschritte beim Schallschutz54) zugleich auch Fortschritte bei der Energieeffizienz bedeuten.

Das Schallschutzlabor der Universität Innsbruck hat die Chance wahrgenommen, sowohl innen- als auch außenseitig an dem bei uns eingesetzten Gerät die Schalldruckwerte zu messen. Das war am 25. März 2017, als das Innengerät 'wie üblich' installiert war und der Messkanal für die genaue thermische Messung des Betriebsverhaltens noch nicht vorhanden war; der Kanal nimmt natürlich weiteren „Schall weg“ - denn die verwendeten Stützventilatoren sind ganz extrem leise55) . Das Messen der Schallwerte war weder innen noch außen „einfach“, weil es überall und immer Störgeräusche gab, die nur sehr schwer „abstellbar sind“. Z.B. musste die „Bahnhofsuhr“ im Esszimmer entfernt werden, deren Sekundenzeiger-Ticken sonst die Messung spürbar beeinflusst; und der Kühlschrank in der Küche für ein paar Stunden vom Netz getrennt, denn wenn der anspringt, wirkt sich das ebenfalls aus. Diese Bemerkungen zeigen auch bereits, dass die Schallleistung des Gerätes im „Flüsterbetrieb“ tatsächlich nicht extrem hoch ist; aber deutlich hörbar ist das Gerät dann schon noch - subjektiv würde ich da nicht von „Flüstern“ reden.

Nun aber zu den Messwerten:

^Betriebsweise ^ Messwert dB(A) ^Kommentar ^

| Referenz: Splitgerät aus, Wohnungslüftung auf „normal“ | 17(±1) | Unsere Lüftung ist extrem leise; auch die ist, wenn niemand redet und die Küchenuhr entfernt ist, gerade noch eben „hörbar“. Ein Unterschied zu „Lüftung aus“ lag innerhalb der Fehlergrenzen der Messung. Der Nachbar muss nur einen Stuhl verrücken, und es waren weitere 5 Min Messung nicht mehr auswertbar56) |

| Splitgerät „Quiet, Heating“ | 22(±1) | Das ist schon recht „leise“, aber es ist immer noch gut wahrnehmbar. Im Schlafzimmer würde das für manche immer noch einen Tick lauter sein, als sie es sich vorstellen können. |

| Splitgerät „Stufe 1, Heizen“ | 28(±1) | Das ist deutlich wahrnehmbar, es stört aber eine normale Unterhaltung nicht. |

Und das sind die Messwerte für das Außengerät, in dem auch der Kompressor der Wärmepumpe eingebaut ist:

| Betriebsweise | Messwert dB(A) | Kommentar |

|---|---|---|

| Splitgerät im Heizbetrieb | 40(±4) | Gemessen etwa 3 m entfernt vom Gerät auf gleicher Höhe über Grund, ohne abschirmende Gegenstände. Der normale Hintergrundpegel lag im Messzeitraum zwischen 30 und 42 dB(a); es muss aber nur ein Vogel zwitschern, dann gehen die Werte kurzzeitig auch mal auf 60 dB herauf. Der normale Hintergrund: Blätterrauschen und (weiter entfernter) Fahrzeugverkehr |

Wir sind somit bereits nahe dran an den extrem guten Werten der zertifizierbaren Passivhaus-Lüftung. Deren Werte um rund 20 dB(A) zeigen auch, dass gute Geräte tatsächlich außerordentlich leise sein können; tatsächlich gibt es sehr leise Geräte auch bereits am Markt - einziges Problem ist, welcher Verlass auf die Angaben in den Herstellerprospekten wirklich besteht.

Möchte jemand selbst eine Eindruck bekommen? Tonaufzeichnungen aus dem Innenraum bei um 20 dB(A) bringen da nichts, weil uns da einfach die „Referenz“ fehlt. Aber das Geräusch außen, nun allerdings aus nur 1 m Entfernung vom Gerät, davon kann ein gewisser Eindruck vermittelt werden. Es handelt sich tatsächlich im wesentlichen um das Rauschen des großen Lüfters. Um die „Ecke“ des Gebäudes, gleichgültig ob im Norden oder Süden dieser Westgiebelwand, ist das bereits beim besten Willen nicht mehr zu hören. Im Foto (Abb. 15) ist erkennbar, dass das Gerät (selbstverständlich!) schallentkoppelt aufgestellt ist; das ist überhaupt nicht schwierig, die zugehörigen Bauelemente sind leicht beschaffbar und auch nicht teuer, sie sind ihren Preis Wert. Bedenke: Die Akzeptanz solcher Geräte hängt ganz entscheidend daran, dass sie eben nicht störend laut sind - und das ist mit etwas Achtsamkeit und bei sorgfältiger Auswahl heute durchaus zu erreichen.

Abb. 14  Abb. 15

Abb. 15

Aktueller Bericht

Abb. 16Jetzt liegt die Außenluft-Temperatur im Mittel schon um -6°C. Aber der 16. Dezember ist bisher in Darmstadt ein sonniger Tag - und die Temperaturen in unseren Südräumen sind bereits auf um 22 °C angestiegen. Da kann ich den Pullover wieder ausziehen! Die 24-gemittelte elektrische Leistungsaufnahme der Wärmepumpe am gestrigen Tag (kalt aber ohne Sonne!) lag bei 462 W. Etwa 6 W/m² spezifische Heizleistung57) ist da das Ergebnis - und das innerhalb der 14 Tage des Jahres, in denen die Sonne am tiefsten steht58) . Wenn sich das Wetter so abwechselt - immer mal wieder ein sonnenreicher Tag zwischendurch - ist das geradezu Idealwetter für ein Passivhaus. In Deutschland normalerweise häufiger sind aber atlantische Dezember-Tiefdruckgebiete; da ist es dann trüb und nass - auch da bleiben die Heizleistungen in einem Passivhaus oder einer EnerPHit-Sanierung in Grenzen, aber für die Stimmung ist der Sonnenschein natürlich viel besser.

Abb. 16Jetzt liegt die Außenluft-Temperatur im Mittel schon um -6°C. Aber der 16. Dezember ist bisher in Darmstadt ein sonniger Tag - und die Temperaturen in unseren Südräumen sind bereits auf um 22 °C angestiegen. Da kann ich den Pullover wieder ausziehen! Die 24-gemittelte elektrische Leistungsaufnahme der Wärmepumpe am gestrigen Tag (kalt aber ohne Sonne!) lag bei 462 W. Etwa 6 W/m² spezifische Heizleistung57) ist da das Ergebnis - und das innerhalb der 14 Tage des Jahres, in denen die Sonne am tiefsten steht58) . Wenn sich das Wetter so abwechselt - immer mal wieder ein sonnenreicher Tag zwischendurch - ist das geradezu Idealwetter für ein Passivhaus. In Deutschland normalerweise häufiger sind aber atlantische Dezember-Tiefdruckgebiete; da ist es dann trüb und nass - auch da bleiben die Heizleistungen in einem Passivhaus oder einer EnerPHit-Sanierung in Grenzen, aber für die Stimmung ist der Sonnenschein natürlich viel besser.

Habe ich es schon erwähnt? Praktische Schritte in Richtung auf so niedrige Verbrauchswerte können überall gegangen werden, mit ganz einfachen Dingen können alle anfangen:Eine gedämmte Heizkörpernische, eine Fensterfolie, ein paar verbesserte Heizleitungen,... oder auch so ein Split-Klimagerät.

Wie hältst Du's mit den Klimagasen? (17. Dez.)

Ziel der Umrüstung auf Wärmepumpen ist letztlich die Verringerung von Klimagas-Emissionen. Da die Wärmepumpe vor Ort mit Strom betrieben wird, entsteht beim Betrieb kein CO2, und so wird das gern oft kommuniziert. Natürlich ist es in Wahrheit etwas komplizierter - aber nicht so kompliziert, dass es nicht in unserem Blog verständlich gemacht werden kann. Wir machen das in „kleinen Schritten“, so dass transparent wird, welche Daten wo eingehen und wo sich Einschätzungen auch anders treffen ließen.

Der Strom kommt aus der Steckdose? Oder?

Ja, und das wird fast überall im Dezember in privaten Haushalten so sein - denn die PV-Eigenstromerzeugung im Dezember, auch bei einer sehr großen Anlage, wird in Mitteleuropa für den Betrieb einer Wärmepumpe nicht verfügbar sein - die reicht, selbst bei sehr sparsamen Verbrauch, noch nicht einmal für die Deckung des Verbrauchs von den ganzjährigen üblichen Haushaltsanwendungen59) . Für den Betrieb von Wärmepumpen muss somit von der verfügbaren Stromerzeugung im öffentlichen Netz ausgegangen werden.

Beginnen wir mit der Situation heute: Vom Strom im Netz wird derzeit etwa die Hälfte nicht aus fossiler Energie erzeugt, der erst noch immer in Kohle-, Gas- und Ölkraftwerken - und diese setzen CO2 frei. Blenden wir die aktuelle Situation mit wieder erhöhtem Kohle-Anteil aus und gehen von den durchschnittlichen Emissionen des Jahres 2021 aus, so waren das im Resultat

420 g/kWhel .

Unsere Wärmepumpe kommt im Winter auf eine mittlere monatliche System-Arbeitszahl (inkl. aller Hilfsenergie) von 2,2560) . Damit kommen wir für die Emissionen im Betrieb je kWhtherm Heizwärme auf

Split-Geräte-Heizung wie gemessen: 187 g/kWhtherm .

Würden wir die Heizwärme weiter aus dem zentralen mit Erdgas betriebenen Brennwertkessel beziehen, dessen Gesamtsystemwirkungsgrad inkl. der Verteilung gemäß der Messergebnisse in den Jahren 2000-2015 bei rund 92% liegt, so ergeben sich bei einem GWP61) von 250 g/kWhErdgas

Erdgas-Brennwertkessel wie gemessen: 272 g/kWhtherm .

Das sieht immer noch gut aus! Die Wärmepumpe erlaubt damit nicht nur eine Umstellung auf einen höheren Anteil erneuerbarer Energie, sondern bereits heute eine CO2 Reduktion im Betrieb von rund 30%. Und selbstverständlich wird erheblich weniger Erdgas dafür gebraucht. Das sind gute Gründe, die Umstellung auf Wärmepumpen zu empfehlen.

Es gibt jedoch immer noch einen Tropfen Wasser in den Wein: Denn, die meisten heute eingebauten Wärmepumpen laufen mit klimaschädlichen Kältemitteln. Das ist solange kein „Riesenproblem“, solange diese Kältemittel nicht freigesetzt werden, deswegen muss bei Befüllung und auch bei der Außerbetriebnahme bzw. dem Ersatz von Wärmepumpen darauf geachtet werden, dass so wenig wie möglich Kältemittel freigesetzt wird.

Überschlagen wir es kurz im vorliegenden Fall: Da sind 1,05 kg R410A an Kältemittel eingefüllt, dieses hat einen GWP-Faktor von 2088 gegenüber CO2. Gehen wir von einer Betriebszeit von 12 Jahren und einem vollständigen Kältemittel-Verlust aus, so wären das immerhin ein Beitrag von 117 g/kWh auf jede Kilowattstunde erzeugte Heizwärme. Mit dieser Klimagas-Belastung wäre die Split-Wärmepumpe dann sogar ein wenig klimaschädlicher als der alternative Gaskessel. Was wir daraus erkennen: Es ist wirklich wichtig, dass wir auf umweltfreundlichere Kältemittel umsteigen. Schon mit R32 sieht es besser aus (nur noch +38 g/kWh) und letztlich können Wärmepumpen dieser Leistungsklasse auch mit Propan (R290) betrieben werden, denn unter 150 g Kältemittelmenge können bei nur 2 kW geforderter Leistung durchaus erreicht werden. Damit ist das Thema Treibhausgas bzgl. des Kältemittels „erledigt“, denn die beim einem GWP von 3,3 verbleibenden umgerechnet 0,026 g/kWh sind vernachlässigbar gering. Hier wird deutlich, warum wir empfehlen:

- Moderne Splitgeräte zur Heizungsunterstützung einsetzen: Ja, das ist schon heute sinnvoll,

- aber auf R32 als Kältemittel achten (oder, wenn möglich, gleich R290)

- und: erstmal nur ein solches Splitgerät für den „wichtigsten Raum“, damit können dann immerhin schon einmal 30 bis 40% der Energie aus Gas oder Öl eingespart werden, wenn ansonsten eine brennstoffbetriebene Zentralheizung läuft62) .

- … weitere Splitgeräte können nachgerüstet werden, wenn (hoffentlich in wenigen Jahren) die verbesserten Systeme mit klimafreundlicheren Kältemittel in großer Auswahl am Markt verfügbar sind. Die werden dann auch effizienter im Heizbetrieb sein, denn dafür sind die heutigen Systeme noch nicht wirklich optimiert.

- Vor allem immer darauf achten, dass Kältemittelverluste gering gehalten werden.

Nun wollen wir aber auch noch einen Blick in die Zukunft wagen: Denn, so wie heute wird die Situation bei der Stromerzeugung sicher nicht bleiben - der Kohleausstieg ist vereinbart und ein Zubau von erneuerbarer Stromerzeugung ist ziemlich sicher. Das wird insgesamt die mittlere äquivalente Klimagas-Emission von Wärmepumpenstrom auf rund

198 g/kWhel reduzieren,

im Durchschnitt des im Winter für den Betrieb entnommenen Stroms über die kommenden 30 Jahre; bei einem relativ 'optimistischen' Szenario für die künftige Stromerzeugung. Das ist nur etwa die Hälfte der heutigen Emissionen. Damit reduzieren wir künftig mit solchen Splitgeräte-Heizungen die Emissionen für die Raumwärmebereitstellung um etwa einen Faktor 3. Das ist der eigentliche Grund, warum wir das empfehlen. Dazu erforderlich ist aber

- Ein zügiger Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung, insbesondere der Windkraft: Denn nur Windenergieanlagen können im Winter in der geforderten Menge erneuerbaren Strom direkt erzeugen63) .

- Ein engagiertes Gebäude-Modernisierungsprogramm: Denn bei den jetzt vorliegenden Heizlasten wäre die mittlere Last im Stromnetz allein durch die zusätzlichen Wärmepumpen im Winter mehr als verdoppelt; das wäre weder für das Netz noch für die Erzeugung noch für das ebenfalls erforderliche Backup leistbar. Bei einer Reduktion auf etwa 33 bis 40%, so wie das mit den Tipps für die schrittweise Verbesserung der Gebäude möglich ist, kann es aber alles gelingen, dann auch mit einem vertretbarem Aufwand für die Umstellung.

Bericht aus dem Haus

Nach dem sonnigen Tag gestern scheint auch heute wieder die Sonne und das zieht die Temperaturen im Haus nach oben. Die mittlere elektrische Leistung der Wärmepumpe lag gestern nur noch bei 422 Wattel 64) . Das hat in den dafür zu betreibenden Kraftwerken immerhin etwa 5,9 kg COäq freigesetzt. Heizung ist schon immer noch ein bedeutender Klimagas-Erzeuger, selbst in einem Passivhaus; daran ändert sich dann etwas, wenn erneuerbare Energie, insbesondere Windkraft, zügig ausgebaut wird - etwas Zeit benötigt das aber schon. Welcher Zeitmaßstab hier anzulegen ist, das werden wir in einem künftigen Beitrag auch noch beleuchten. Für heutige durchschnittliche Gebäude mit heute üblichen Heizungen lagen die Emissionen gestern gut 12mal so hoch! Es ist völlig klar, dass dies sich ändern muss: Es geht nicht lange gut, wenn wir nur für einen Tag Heizen in jeder Wohnung die Masse einer Person an Klimagasen freisetzen.

\\ ===== Verdampfer zugefroren? (18. Dezember) =====

Abb. 17Abb. 17 zeigt das Außengerät heute Vormittag mit einer Reifschicht - die ist zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht besonders dick und die Außenluft wird vom Gebläse da immer noch durchgezogen, das Kältemittel in den Rohren des Verdampfers zieht auch bei -9 °C65) immer noch Wärme aus dem Luftstrom heraus. Wird der Strömungswiderstand bei dicker werdender Eisschicht zu groß, dann schaltet das Gerät automatisch in den Abtaumodus; das hat es in der Nacht mehrmals getan, ohne dass wir davon irgendwie Notiz genommen haben. Ein Problem gab es deswegen noch nie - auftreten tut diese Situation dann, wenn die Luftfeuchtigkeit außen so hoch ist, dass die unterkühlte Fläche des Verdampfers die Taupunkttemperatur unterschreitet66) . Das kam in den 7 Jahren des Betriebes nur an einzelnen Tagen vor. Dass das derzeit passiert, kündigt einen Wetterwechsel an: Die relative Luftfeuchtigkeit ist gestiegen, feuchtere Luft eines atlantischen Tiefdruckgebietes ist auf dem Weg zu uns: Die Folgen, wenn das auf jetzt eiskalte Böden trifft, haben die Wetterdienste bereits seit Tagen angekündigt: Glatteis!

Abb. 17Abb. 17 zeigt das Außengerät heute Vormittag mit einer Reifschicht - die ist zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht besonders dick und die Außenluft wird vom Gebläse da immer noch durchgezogen, das Kältemittel in den Rohren des Verdampfers zieht auch bei -9 °C65) immer noch Wärme aus dem Luftstrom heraus. Wird der Strömungswiderstand bei dicker werdender Eisschicht zu groß, dann schaltet das Gerät automatisch in den Abtaumodus; das hat es in der Nacht mehrmals getan, ohne dass wir davon irgendwie Notiz genommen haben. Ein Problem gab es deswegen noch nie - auftreten tut diese Situation dann, wenn die Luftfeuchtigkeit außen so hoch ist, dass die unterkühlte Fläche des Verdampfers die Taupunkttemperatur unterschreitet66) . Das kam in den 7 Jahren des Betriebes nur an einzelnen Tagen vor. Dass das derzeit passiert, kündigt einen Wetterwechsel an: Die relative Luftfeuchtigkeit ist gestiegen, feuchtere Luft eines atlantischen Tiefdruckgebietes ist auf dem Weg zu uns: Die Folgen, wenn das auf jetzt eiskalte Böden trifft, haben die Wetterdienste bereits seit Tagen angekündigt: Glatteis!

Eine Konsequenz hat die Reifschicht und die Notwendigkeit zum Abtauen schon: Das reduziert den COP67) unseres Gerätes; der liegt allerdings auch heute immer noch deutlich über eins: Es ist also sinnvoll, die Wärmepumpe zu betreiben, sie zieht nach wie vor einen bedeutenden Teil der benötigten Heizwärme aus der Außenluft. Auch bei dieser Kälte, und trotz des Energieaufwandes für das Abtauen von Zeit zu Zeit. Die Temperaturen lagen in der Nachts bei -1 bis -10 °C, es gab rasche Luftmassenwechsel; es ist, als ob der „atlantische Einfluss“ (feuchter, wärmer) mit dem „asiatischen Einfluss“ (kälter, klarer, trockener) „kämpft“. Der Stromverbrauch am gestrigen Tag lag bei 426 Watt im Durchschnitt für das Splitgerät, da ist der Aufwand für das Abtauen (von Zeit zu Zeit) bereits enthalten. Die Temperaturen im Innenraum wurden gehalten - bzw. in den Südräumen war es zeitweise sogar angenehm sonnig warm (bis über 22 °C).

Spiegelglatt heute (19. Dez.)

Das Wetter ist wie angekündigt: Feuchte atlantische Luft, die sich über und in die Kaltluft am Boden einmischt. Richtig geregnet hat es hier bisher noch nicht: Aber der Boden, durchgefroren von den vergangenen Tagen, hat eine spiegelglatte Eisoberfläche. Bedeckt von einer hauchdünnen Schicht aus flüssigem Wasser - das ist Spaß für die Kinder, da lässt sich schön „Schlittern“. Auf Beton, Asphalt oder Steinbelägen mit normalem Schuhwerk - keine Chance, das ist dann, wie wenn Dir jemand den Boden unter den Füßen wegzieht. Da muss ich dann wohl die Schuhspikes zum überziehen raussuchen, die wir für die Gletscherquerung einmal besorgt hatten. Das Splitgerät arbeitet weiter ohne Murren und einwandfrei; 10,33 kWhel waren es gestern insgesamt. Die Temperaturen im Haus halten sich auf dem gewünschten Niveau. Nach dem Wetterumschwung werde ich dann die Daten der sehr kalten Woche insgesamt auswerten und dokumentieren. Klar ist schon jetzt: Auch in einer solchen Wetterlage arbeitet das Splitgerät zuverlässig; und die Strombedarfswerte lagen immer in einem Bereich, der für das Netz und die (künftige) erneuerbare Erzeugung noch akzeptabel sind. Ebenso klar ist aber auch, dass dafür die Heizlast nicht so hoch bleiben darf wie im durchschnittlichen Bestand - und, dass dafür ein erheblicher Ausbau der erneuerbaren Erzeugung erfolgen muss, insbesondere bei der Windenergie.

Die Kälteperiode: Aufgezeichnete Daten (20. Dez)

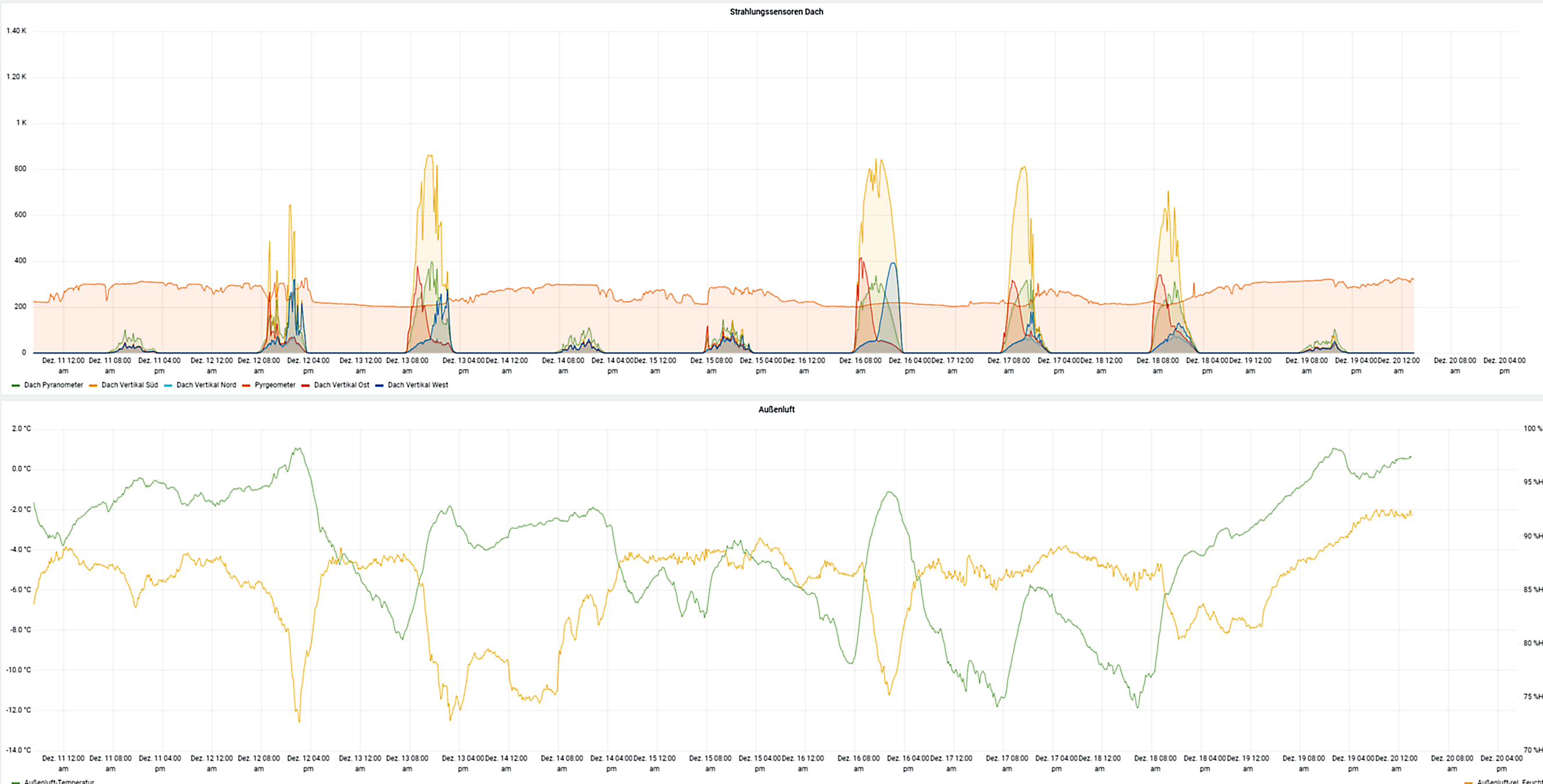

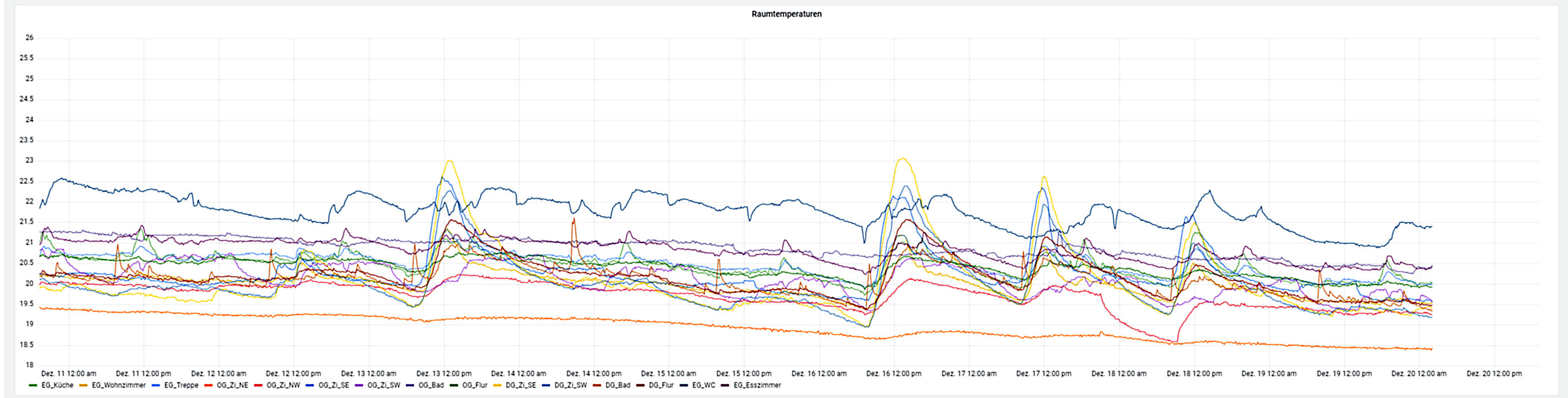

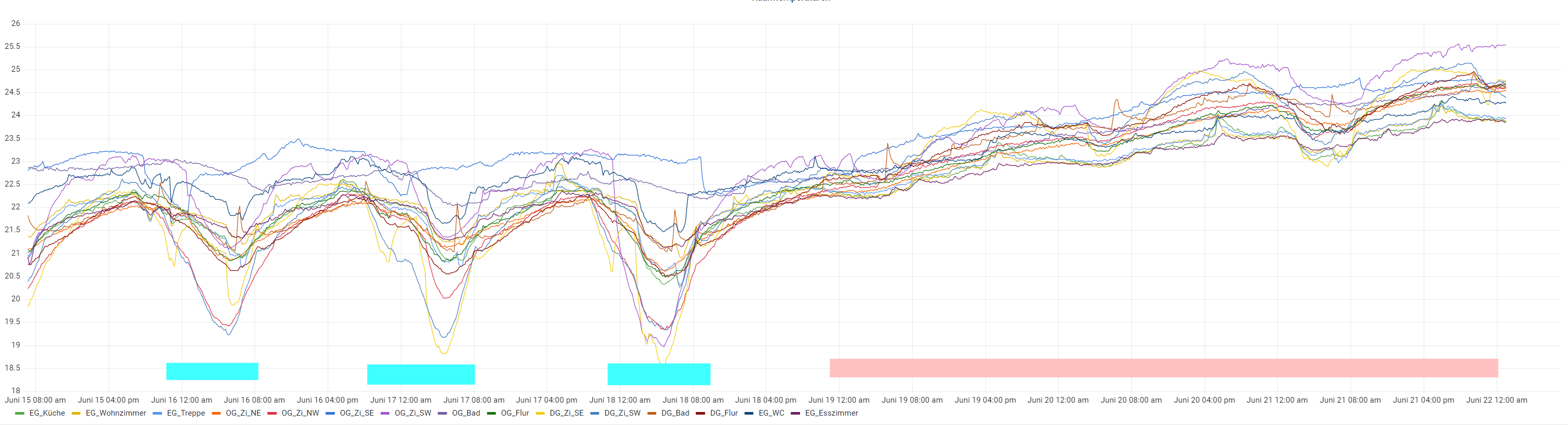

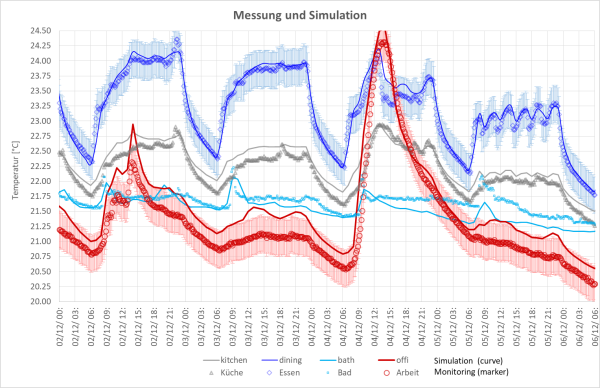

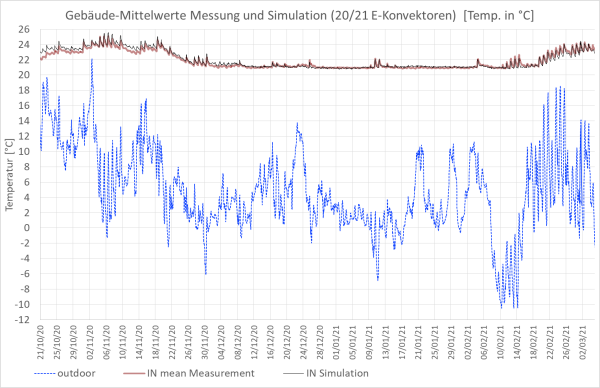

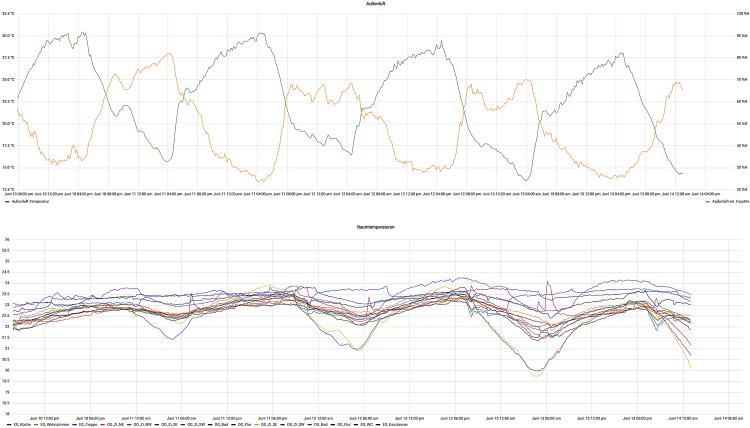

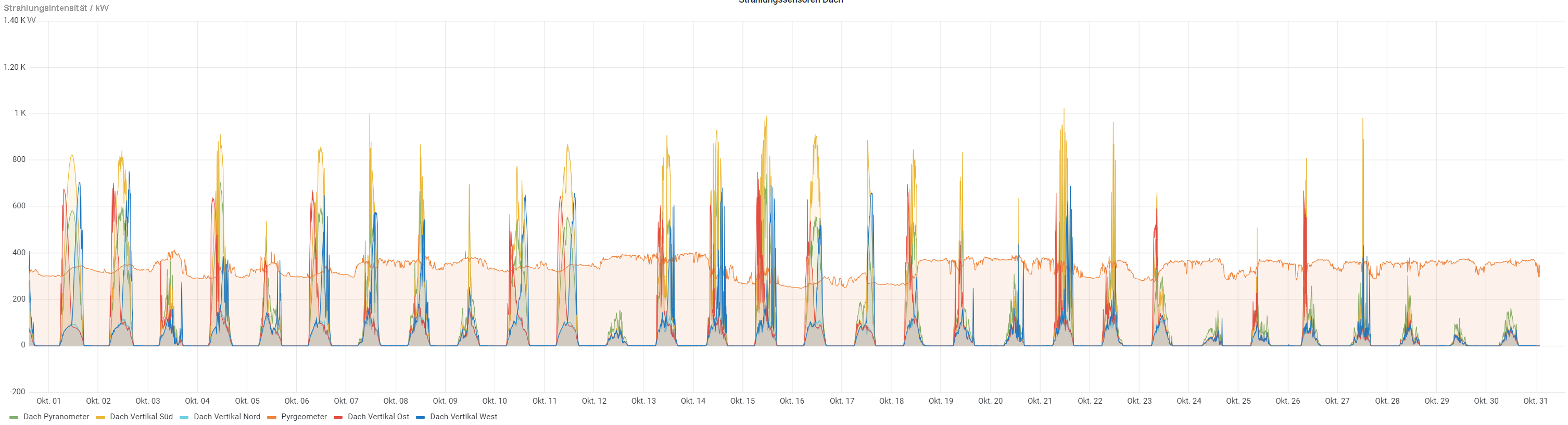

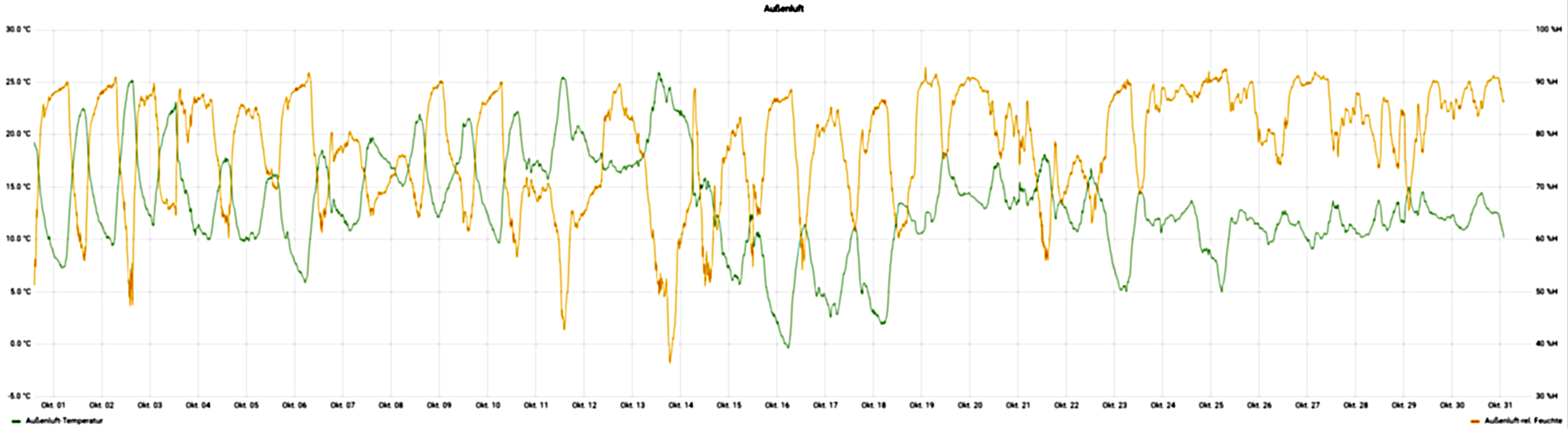

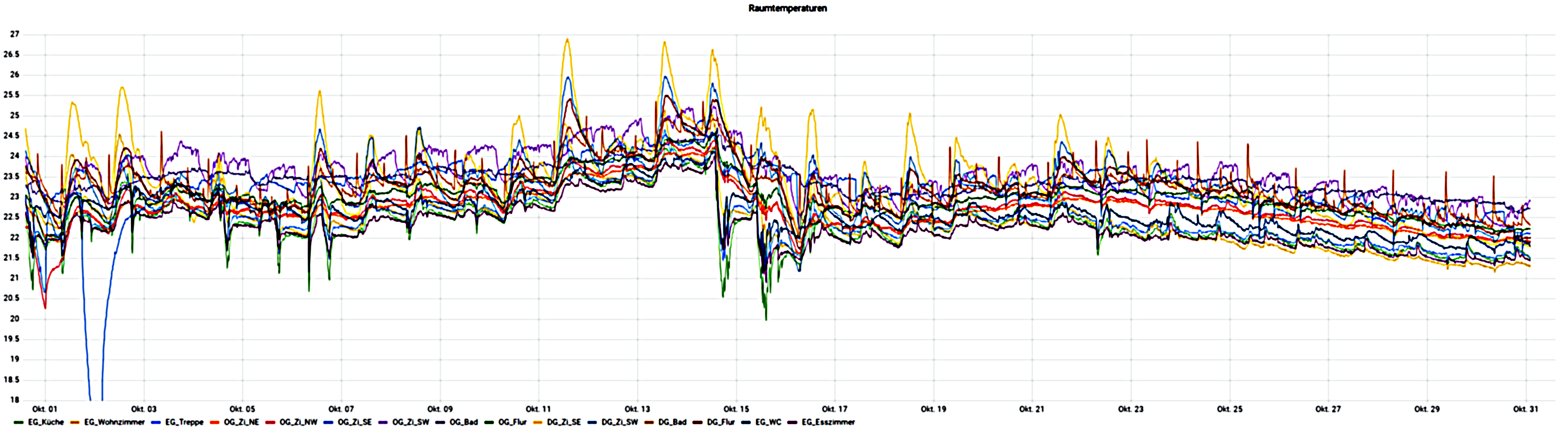

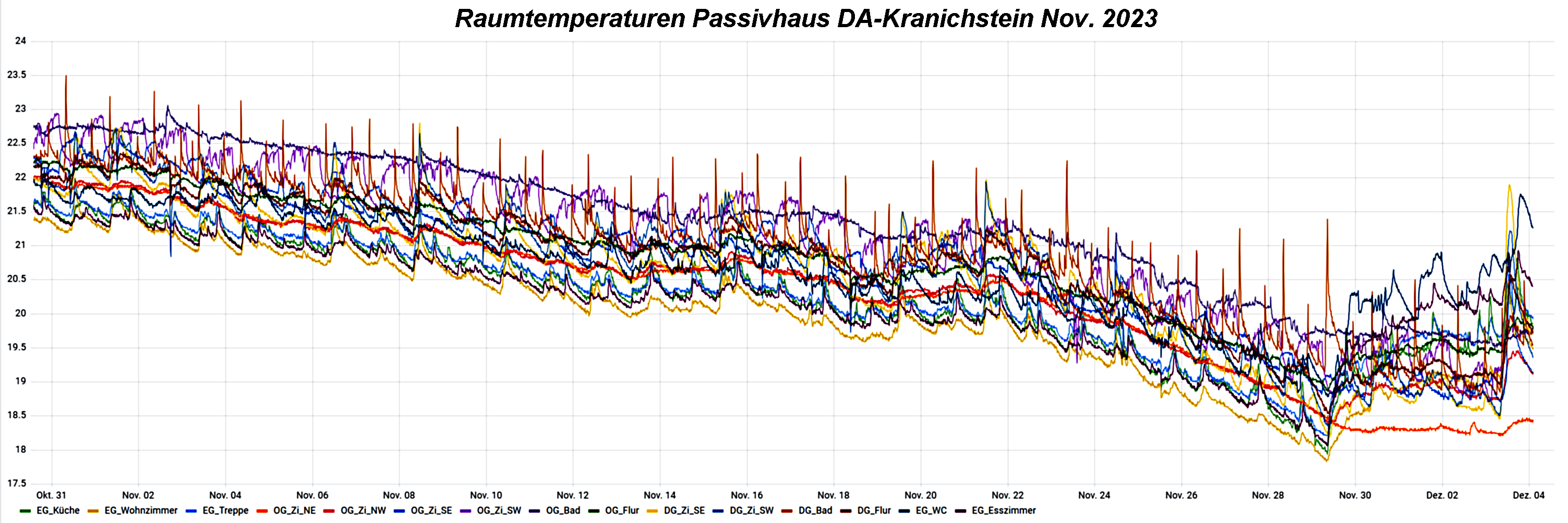

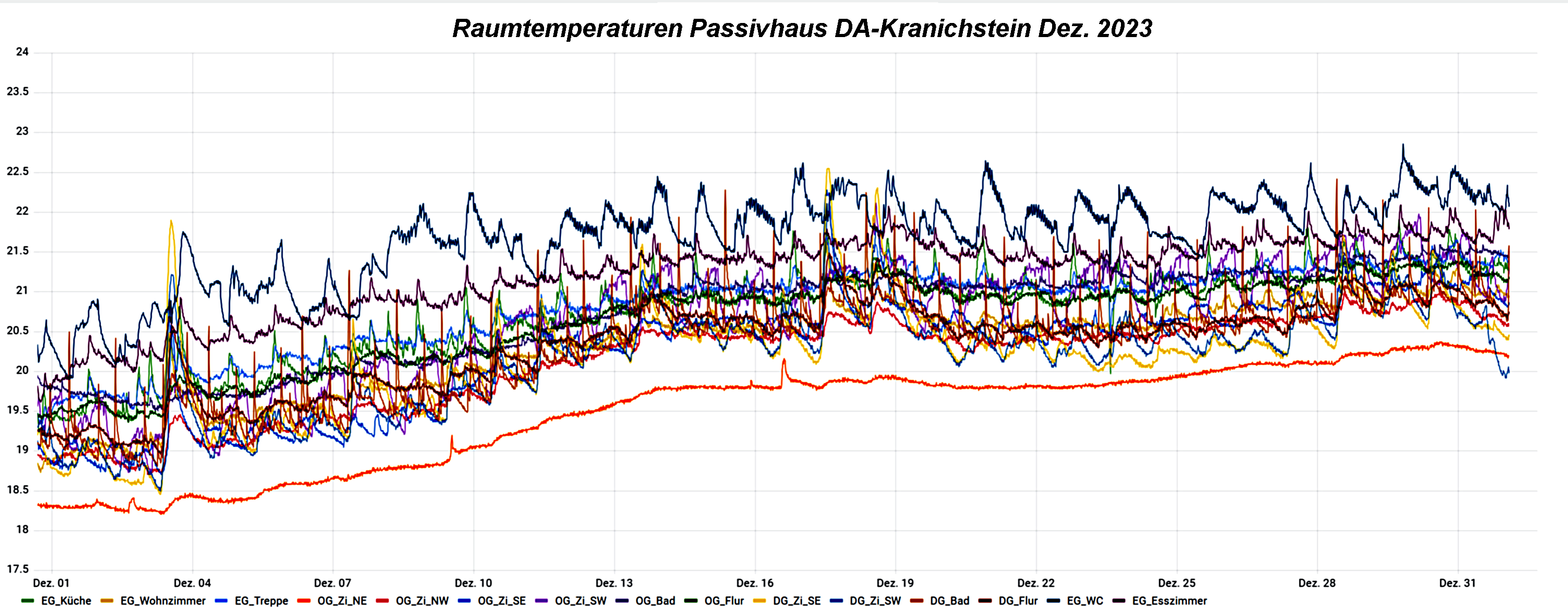

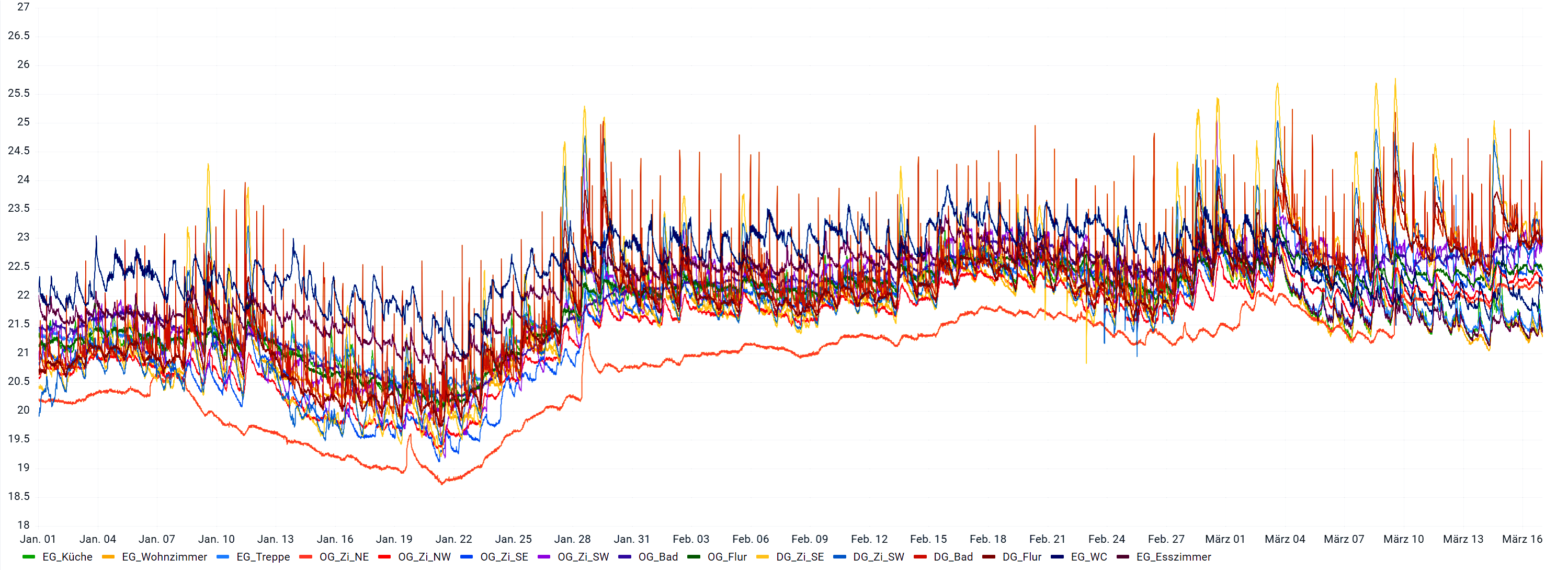

Abb. 18 zeigt den Verlauf von Solareinstrahlung und atmosphärischer thermischer Strahlung (sog. atmosphärische Gegenstrahlung) im Zeitraum des Hochdruckeinflusses. Sehr schön ist in Abb. 19 erkennbar, wie die Temperatur am 12. Dezember steil abfällt, dann typische Tag-Nachtgänge zeigt und wie die Kaltluftmasse ab 18. Dezember 8:00 wieder durch das atlantische Tief durch warme, feuchte Luft verdrängt wird. Nur zwei der 7 kalten Tage waren strahlungsarm (Nebel); sonst zeigt sich der typische Verlauf von Solarstrahlung auf die Südfassade (gelb), in Ostorientierung (rot) und von Westen (blau) sowie horizontal (grün) und nordseitig (grau), am 16. Dezember nahezu bilderbuchmäßig. Hier wird deutlich erkennbar, warum wir südorientierte Fenster empfehlen. Die solare Einstrahlung wirkt sich unmittelbar auf den Temperaturverlauf in den Südräumen aus, auch wieder am 16. Dezember am klarsten erkennbar: Im Dachgeschoss Südost (gelb) an diesem Tag auf über 23 °C - das Passivhaus ist in der Lage, die Gratiswärme lang im Gebäude „zurück“ zu halten, denn die Wärmeverluste sind nur gering; natürlich verteilt sich die Wärme mit der Zeit tiefer in die Bauteile (z.B. Decken) hinein und auch weiter bis in den Nordbereich des Hauses. Der Nordraum im Erdgeschoss („EG_Esszimmer, violett“) ist der Standort des Splitgeräte-Innenteil68) . Wärmer sind nur die Feuchträume in EG und OG (blau, das sind kleine Räume mit extrem geringem Wärmeverlust), weil hier die WW-Zirkulation endet. Alle Innentüren stehen offen, bis auf die zum Raum OG_Zi-NE (orangerot); diesen seltener genutzten Raum haben wir hier ganz bewusst „abgekoppelt“. Dort sind die Temperaturen dann auch tatsächlich bis auf rund 18,5 °C abgesunken. Überall sonst liegen die Temperaturen dauerhaft zwischen 19,2 °C und 21,4 °C, in dem für „sparsamen Heizbetrieb“ angestrebten Band. Die entsprechenden Verläufe in den Jahren 2017-2021 liegen im Durchschnitt gut 1 Grad höher, das Niveau ist allein eine Frage der Einstellung der Sollwerte an der Steuerung des Klima-Splitgerätes.

Wieviel Energie in der Kälteperiode? (Blog vom 21.12.2022)

Abb. 20Zu den obigen Temperaturverläufen werden hier jetzt auch noch die „gezapften“ Energiemengen dokumentiert. Versorgt wird das Gerät aus dem deutschen Stromnetz; angegeben im Diagramm ist die gesamte elektrische Leistung (inkl. alle „Hilfsenergie“-Verbrauchswerte wie Ventilatoren, Regelung, Abtauprozesse u.a.m.) im Mittelwert über 24 h. Über die Kälteperiode insgesamt gemittelt sind es um 442 Wattel und das ist der Gesamtverbrauch für die Heizung in diesem Haus - womit die Temperaturen im Raumtemperaturdiagramm dargestellten Intervall gehalten werden konnten; das waren 19,2 bis 21,4 °C, ein Bereich, der mit angemessener Innenraum-Winterkleidung komfortabel ist. Mit rund 150 Wattel je Personen liegt dies um nur 50% über dem Energieumsatz der drei Personen in dieser Wohnung. Würden alle 84 Millionen69) so heizen, mit Gebäuden der hier vorliegenden Effizienz, so würde sich das auf 12,6 GWel summieren. Die in diesem Zeitraum tatsächliche mittlere Leistung aus Windkraft lag bei um 9 GW70) . In nur durchschnittlich wärmegedämmten Gebäuden wäre die betreffende in der Kälteperiode benötigte Leistung 5 bis 8 mal so hoch; das korrespondiert auch zu den Erdgasmengen, die im betreffenden Zeitraum in Deutschland gezapft wurden. Diese Analyse zeigt: Mit Wärmepumpen ist der überwiegende Teil der Gebäude gesichert im verfügbaren Stromnetz beheizbar, wenn der Wärmeschutz der Gebäude auf einem guten Niveau liegt71) .Auch dafür wird ein bedeutender Ausbau der erneuerbaren Energiegewinnung benötigt, insbesondere bei der Windenergie. Alle genannten Voraussetzungen sind erfüllbar:

Abb. 20Zu den obigen Temperaturverläufen werden hier jetzt auch noch die „gezapften“ Energiemengen dokumentiert. Versorgt wird das Gerät aus dem deutschen Stromnetz; angegeben im Diagramm ist die gesamte elektrische Leistung (inkl. alle „Hilfsenergie“-Verbrauchswerte wie Ventilatoren, Regelung, Abtauprozesse u.a.m.) im Mittelwert über 24 h. Über die Kälteperiode insgesamt gemittelt sind es um 442 Wattel und das ist der Gesamtverbrauch für die Heizung in diesem Haus - womit die Temperaturen im Raumtemperaturdiagramm dargestellten Intervall gehalten werden konnten; das waren 19,2 bis 21,4 °C, ein Bereich, der mit angemessener Innenraum-Winterkleidung komfortabel ist. Mit rund 150 Wattel je Personen liegt dies um nur 50% über dem Energieumsatz der drei Personen in dieser Wohnung. Würden alle 84 Millionen69) so heizen, mit Gebäuden der hier vorliegenden Effizienz, so würde sich das auf 12,6 GWel summieren. Die in diesem Zeitraum tatsächliche mittlere Leistung aus Windkraft lag bei um 9 GW70) . In nur durchschnittlich wärmegedämmten Gebäuden wäre die betreffende in der Kälteperiode benötigte Leistung 5 bis 8 mal so hoch; das korrespondiert auch zu den Erdgasmengen, die im betreffenden Zeitraum in Deutschland gezapft wurden. Diese Analyse zeigt: Mit Wärmepumpen ist der überwiegende Teil der Gebäude gesichert im verfügbaren Stromnetz beheizbar, wenn der Wärmeschutz der Gebäude auf einem guten Niveau liegt71) .Auch dafür wird ein bedeutender Ausbau der erneuerbaren Energiegewinnung benötigt, insbesondere bei der Windenergie. Alle genannten Voraussetzungen sind erfüllbar:

- Eine Umrüstung auf (weitgehend) Wärmepumpen innerhalb der nächsten ca. 25 Jahre

- Die Verbesserung des Wärmeschutzes auf EnerPHit-Niveau im etwa gleichem Zeitraum (Das entlastet dann auch die Gasversorgung, in den Objekten, die noch nicht auf Wärmepumpen umgerüstet sind)

- Der Ausbau der Windkraft, die allerdings zügiger und mit ehrgeizigeren Zielen (nämlich rund +10 GW/a Nennleistung) erfolgen muss.

- Für Flauten wird auch eine Backup-Leistung benötigt. Auch das ist bei gering bleibenden Gesamtlasten machbar, dafür könnten z.B. GUD-Kraftwerke bereit gehalten werden, die mit Gas aus erneuerbarer Energie, zwischengespeichert in den schon heute vorhandenen Methan-Speichern, betrieben werden können. Das ist der bei weitem teuerste Teil er Lösung. Bei zu hoher maximaler Gesamtheizlast würde dieser Teil des Konzeptes unbezahlbar. ===== Gute Nachrichten: Auch unsere selbst ausgeführten Innendämm-Maßnahmen in den Institutsräumen bewähren sich (22.12.) =====

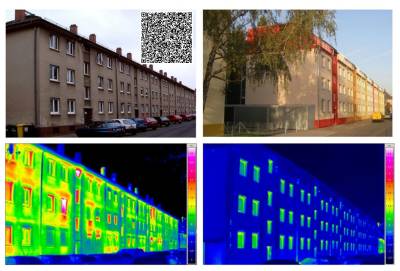

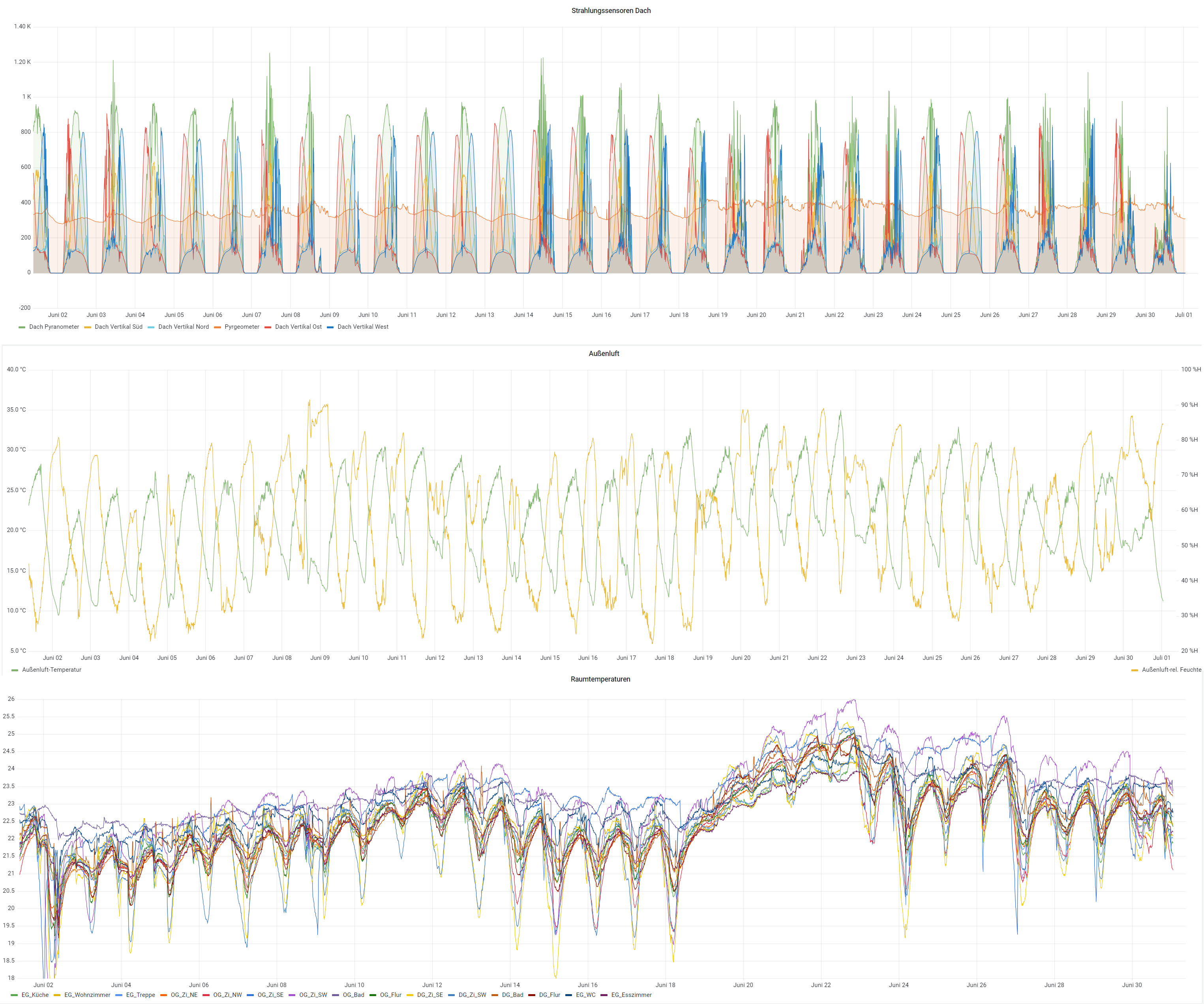

Abb. 21Dass die Wärmedämmung von Hüllflächen der Gebäude bedeutend den Verbrauch an Heizenergie reduziert, das wird an den Ergebnissen in diesem Blog zum „Heizen mit nur einem einzelnen Splitgerät“ für ein richtig gut gebautes Wohnhaus deutlich. Auch bestehende Gebäude können mit verbessertem Wärmeschutz nachgerüstet werden, das ist ein entscheidender Teil zum Gelingen der Energiewende. Auf den Seiten zu Energieeffizienz-Jetzt geben wir dazu konkrete Anleitungen, die auf dem gesammelten Know-how zehntausender realisierter Neubauten und Bestandsgebäude beruhen. Diese Anleitungen beruhen immer auf dem Stand der Erkenntnis der Bauphysik - dort sind die entscheidenden Fakten zur korrekten Ausführung zusammengefasst. Die Anleitungen betreffen immer solche Maßnahmen, die wir konkret selbst ausgeführt haben: D.h., auch die Erfahrung der praktischen Ausführbarkeit72) ist gegeben. Es lohnt sich in jedem Fall, sich diese Sammlung konkreter Maßnahmen an zu sehen. Dass diese ausgeführten Maßnahmen das leisten, das durch die Bauphysik von ihnen versprochen wird, ist durch wissenschaftlich begleitete Projekte, die z.T. schon Jahrzehnte erfolgreich in praktischer Nutzung sind, belegt. Dennoch nehmen wir die Gelegenheit war, die in der unmittelbaren Umgebung des Institutes ausgeführten Maßnahmen ebenfalls messtechnisch zu begleiten.

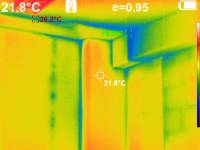

Abb. 21Dass die Wärmedämmung von Hüllflächen der Gebäude bedeutend den Verbrauch an Heizenergie reduziert, das wird an den Ergebnissen in diesem Blog zum „Heizen mit nur einem einzelnen Splitgerät“ für ein richtig gut gebautes Wohnhaus deutlich. Auch bestehende Gebäude können mit verbessertem Wärmeschutz nachgerüstet werden, das ist ein entscheidender Teil zum Gelingen der Energiewende. Auf den Seiten zu Energieeffizienz-Jetzt geben wir dazu konkrete Anleitungen, die auf dem gesammelten Know-how zehntausender realisierter Neubauten und Bestandsgebäude beruhen. Diese Anleitungen beruhen immer auf dem Stand der Erkenntnis der Bauphysik - dort sind die entscheidenden Fakten zur korrekten Ausführung zusammengefasst. Die Anleitungen betreffen immer solche Maßnahmen, die wir konkret selbst ausgeführt haben: D.h., auch die Erfahrung der praktischen Ausführbarkeit72) ist gegeben. Es lohnt sich in jedem Fall, sich diese Sammlung konkreter Maßnahmen an zu sehen. Dass diese ausgeführten Maßnahmen das leisten, das durch die Bauphysik von ihnen versprochen wird, ist durch wissenschaftlich begleitete Projekte, die z.T. schon Jahrzehnte erfolgreich in praktischer Nutzung sind, belegt. Dennoch nehmen wir die Gelegenheit war, die in der unmittelbaren Umgebung des Institutes ausgeführten Maßnahmen ebenfalls messtechnisch zu begleiten.  Abb. 22Eine besonders wirksamere Dämmung von Außenwänden erfolgt natürlich von der Außenseite - und bei Gelegenheit werden wir das hier noch einmal im Detail mit Messergebnissen darstellen. Aus den unterschiedlichsten Gründen ist eine außenliegende Dämmung aber nicht überall möglich. In solchen Fällen ist - fast immer73) eine innenliegende Dämmung besser als gar keine Dämmung. Für diese Innendämmungen gibt es sogar eine Fülle unterschiedlicher Ausführungsmöglichkeiten, die alle gute Ergebnisse versprechen. Die beiden entscheidenden Merkmale sind: (1) Die Dämmschicht muss gegenüber der Raumluft luftdicht sein, damit konvektiv nicht große Mengen an Raumluftfeuchtigkeit an die dann kalte alte Oberfläche gelangen kann, und (2) schädliche Wärmebrücken mit zu niedrigen raumseitigen Innenoberflächen müssen entschärft werden - und wie das genau geht74) , das beschreiben wir detailliert in den jeweiligen Anleitungen. Sechs unterschiedliche Varianten zur Innendämmung haben wir konkret mit modernen Werkzeugen in den eigenen Räumlichkeiten im Jahr 2022 ausgeführt - und da wird auch jeweils nochmals gemessen und der Erfolg kontrolliert. Auch darüber wird noch im Einzelnen berichtet werden. Soviel kann allerdings schon jetzt verraten werden: Bisher, Messungen bis zum 20. Dezember berücksichtigt, funktionieren alle sechs Varianten genau wie zuvor erwartet. Abb. 22 zeigt das Wärmebild an einer Innenecke zur Geschossdecke; dabei waren es um 22°C Innentemperatur und um 0°C außen). Das Bild zeigt: Es gibt einen sicheren Abstand zur Taupunkttemperatur (die hier um 9°C liegt); keine Gefahr für erhöhte Feuchtigkeit und ohnehin kein Tauwasser; das geht somit auch mit Innendämmung - wenn die Randbereiche wie beschrieben mit Dämmkeilen 'entschärft' werden. So, wie beschrieben, kann das somit gemacht werden - und es spart jeweils eine Menge Energie, CO2 und Geld.

Abb. 22Eine besonders wirksamere Dämmung von Außenwänden erfolgt natürlich von der Außenseite - und bei Gelegenheit werden wir das hier noch einmal im Detail mit Messergebnissen darstellen. Aus den unterschiedlichsten Gründen ist eine außenliegende Dämmung aber nicht überall möglich. In solchen Fällen ist - fast immer73) eine innenliegende Dämmung besser als gar keine Dämmung. Für diese Innendämmungen gibt es sogar eine Fülle unterschiedlicher Ausführungsmöglichkeiten, die alle gute Ergebnisse versprechen. Die beiden entscheidenden Merkmale sind: (1) Die Dämmschicht muss gegenüber der Raumluft luftdicht sein, damit konvektiv nicht große Mengen an Raumluftfeuchtigkeit an die dann kalte alte Oberfläche gelangen kann, und (2) schädliche Wärmebrücken mit zu niedrigen raumseitigen Innenoberflächen müssen entschärft werden - und wie das genau geht74) , das beschreiben wir detailliert in den jeweiligen Anleitungen. Sechs unterschiedliche Varianten zur Innendämmung haben wir konkret mit modernen Werkzeugen in den eigenen Räumlichkeiten im Jahr 2022 ausgeführt - und da wird auch jeweils nochmals gemessen und der Erfolg kontrolliert. Auch darüber wird noch im Einzelnen berichtet werden. Soviel kann allerdings schon jetzt verraten werden: Bisher, Messungen bis zum 20. Dezember berücksichtigt, funktionieren alle sechs Varianten genau wie zuvor erwartet. Abb. 22 zeigt das Wärmebild an einer Innenecke zur Geschossdecke; dabei waren es um 22°C Innentemperatur und um 0°C außen). Das Bild zeigt: Es gibt einen sicheren Abstand zur Taupunkttemperatur (die hier um 9°C liegt); keine Gefahr für erhöhte Feuchtigkeit und ohnehin kein Tauwasser; das geht somit auch mit Innendämmung - wenn die Randbereiche wie beschrieben mit Dämmkeilen 'entschärft' werden. So, wie beschrieben, kann das somit gemacht werden - und es spart jeweils eine Menge Energie, CO2 und Geld.

Innenraumqualität im Passivhaus Kranichstein: relative Luft-Feuchtigkeit (23. Dezember)