Inhaltsverzeichnis

Komfortbänder für die Behaglichkeit

Die international anerkannte Bestimmung der thermischen Behaglichkeit folgt [Fanger 1970] und ist in [ISO 7730] festgelegt. Das mittlere vorausbestimmte Votum (PMV „predicted mean-vote“, Tabelle 1) bestimmt sich dabei als Abweichung der mit den am Messort herrschenden thermischen Kenngrößen berechneten Oberflächenenergiebilanz des Organismus von der der Tätigkeit und Kleidung entsprechenden Wärmeabgabe (Metabolismus) der Person.

Tabelle 1 Mean Vote (MV, mittleres Votum) mit der definierenden Bestimmung

| +3 | hot | zu warm |

| +2 | warm | warm |

| +1 | slightly warm | etwas warm |

| 0 | neutral | neutral |

| -1 | slightly cool | etwas kühl |

| -2 | cool | kühl |

| -3 | cold | kalt |

Die Bestimmung der Wärmeströme folgt dabei den anerkannten Regeln der Bauphysik; berücksichtigt werden konvektiver Wärmeübergang, Wärmestrahlung1), Verdunstung, sensible Wärme und latente Wärme der Atmung. Die Abbildungen illustrieren die Vorgänge, führen die zugehörigen Gleichungen auf und zeigen die Werte für ein Beispiel.

|

| Abbildung 1 Fühlbare Wärmeabgabe des menschlichen Organismus an die wärmestrahlende Umgebung (rm2)) und konvektiv an die Umgebungsluft (e). (Zahlenwerte: ein Beispiel bei typischer Winterkleidung und sitzender Tätigkeit) |

Wo liegen die Grenzen?

Es stellt sich heraus, dass die mittlere Bewertung PMV = +1 geäußert wird, wenn die Überschreitung der vom Organismus produzierten Wärme gegenüber dem Gleichgewichtswärmestrom an die Umgebung etwa 25% beträgt; diesem Votum entspricht (unter ansonsten gleichen Randbedingungen) in etwa einer Abweichung der operativen Temperatur von +3,6 K und ist mit einer Unzufriedenheitsrate (ppd 'percentage persons dissatisfied') von 25% verbunden. Eine so hohe Unzufriedenheit würde übrigens in den meisten Fällen nicht mehr toleriert werden3).

Die neutrale Bewertung (PMV = 0) entspricht exakt dem Gleichgewicht und damit der optimal möglichen Behaglichkeit; allerdings verbleiben auch dann immer noch mindestens 5% Unzufriedene4).

In der Norm werden drei Komfortklassen definiert: „Komfortklasse A“ mit einem PMV von 0,22 (entsprechend bei sonst gleichen Bedingungen einer Temperaturabweichung von rund 0,8 bis 1 K gegenüber dem optimalen Klima), bei der die Unzufriedenheitsrate unter 6% bleibt. Messbar „besser“ geht praktisch gar nicht, denn unter 5% Unzufriedenheit ist ja ohnehin nicht erreichbar. Vor diesem Hintergrund sind Über- und Unterschreitungen des Optimums um so etwa 1 Grad als überall akzeptabel anzusehen - und dies wird dann von den meisten Personen gar nicht wahrgenommen.

„Komfortklasse B“ mit einem PMV von 0,35 (entsprechend 1,27 K Abweichung) und ppd=7.5%.

Sowie „Komfortklasse C“ mit PMV=0,5 (entsprechend maximal 1,82 K Abweichung) und ppd=10%. Das ist die heute üblicherweise z.B. bei einem von Fachleuten begutachteten Rechtsstreit gültige Grenze, wenn zwischen Planer und Baufamilie nicht etwas anderes explizit vereinbart wurde.

Für die Analyse der Behaglichkeit in einem Wohngebäude gehen wir hier davon aus, dass Personen überwiegend sitzende Tätigkeiten ausführen5): Dafür ist der Ansatz gemäß Fanger und der Norm ein Metabolismus von M=1,2 met 6).

Der zweite individuelle Einfluss ist durch die Kleidung gegeben. Diese entspricht in der Regel den gesellschaftlichen Konventionen der jeweiligen Kultur und Zeit – die Bereitschaft, Kleidung gemäß der Witterung zu ändern hat in den vergangenen Jahrzehnten auf Grund der immer besseren Beheizung und Kühlung sowohl im privaten (jeder Neuwagen ist heute klimatisiert) als auch im öffentlichen Raum (öffentliche Verkehrsmittel werden heute überwiegend klimatisiert) abgenommen. Es gibt noch einen gewissen Unterschied zwischen typischer Winter- und Sommerkleidung: Wir dokumentieren die für unsere Diskussion getroffenen Ansätze dazu in Tabelle 2. Durch höhere Bereitschaft der Anpassung von Kleidung könnten die Parameter zur Behaglichkeit spürbar mehr an die jeweiligen Jahreszeiten angepasst werden – das setzt aber eine gesellschaftliche Akzeptanz voraus 7).

Tabelle 2 Angepasste Kleidung für Winter/Übergangs- und Sommerperiode

| Periode im Jahr | Typische gesellschaftliche Kleidungs-Konvention / [clo] | Charakteristika |

|---|---|---|

| Winter | 1,09 | Lange Strümpfe, Standard-Unterwäsche, warme Hose, Rollkragenpullover, ärmellose Weste |

| Übergangsjahreszeit | 0,88 | Socken, Unterwäsche, normale Hose, Rollkragenpullover |

| Sommer | 0,62 | Socken, kein Unterhemd, leichte Hose, kurzärmeliges leichtes Hemd |

Einige Parameter in der Fanger‘schen Komfortgleichung lassen sich in modernen Wohnungen auf der Basis anderer Anforderungen bestimmen: Z.B. die relative Feuchte8) auf Basis hygienischer Grenzen (kleiner als 65% wg. Sicherheit bzgl. Schimmel) und physiologischer Optima (Schleimhäute9): größer10) als 35%); der Einfluss ist andererseits in diesem Intervall und bei den hier in Betracht kommenden Temperaturen nicht hoch, wir haben daher mit 40% gerechnet. Die Luftgeschwindigkeit v muss definitiv unter den steil ansteigenden Grenzen der Zugempfindung gehalten werden: In einem vernünftige gedämmten Gebäude11) ist das leicht möglich, v=0,05 m/s liegt bei 0% Zugluftrisiko unter allen bei traditionellen Gebäuden gegebenen Randbedingungen und dieser Wert ist im Aufenthaltsbereich eines EnerPHit-Gebäudes12) einhaltbar.

Zudem kann im EnerPHit-Gebäude davon ausgegangen werden, dass Strahlungstemperatur und Lufttemperatur sich nur sehr wenig unterscheiden. Diese Tatsache wurde im Passivhaus regelmäßig durch Messungen bestätigt – eine Ausnahme bilden auch hier Zeiträume mit vom Nutzer gewünschten extensiven Nachtlüftungen.

Ergebnisse für die Bereiche mit bestmöglichem Komfort

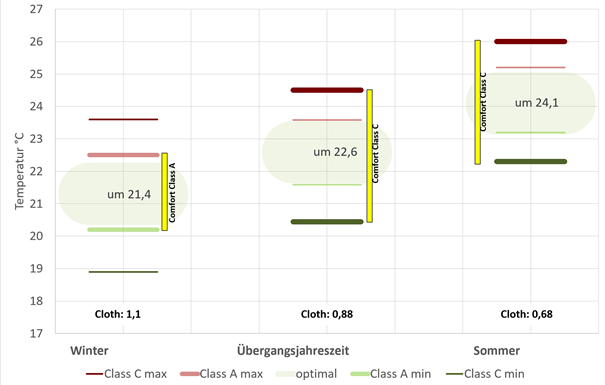

Abbildung 3 zeigt die für alle Jahreszeiten mit den heute typischen Kleidungsgewohnheiten13) ermittelten optimalen thermischen Behaglichkeitsbedingungen (hellgrün) sowie die Grenzen der Bereiche von Komfortklasse A sowie Komfortklasse C.

Diskussion: Bei den heute (2015-2021) üblichen Kleidungsgewohnheiten sind im Winter operative Temperaturen von etwas über 20°C bis hin zu 22,5 °C im Komfortbereich14). Mit wärmerer Kleidung sind auch geringere Werte möglich und durch z.B. Ausziehen einer Weste oder Aufkrempeln von Ärmeln lassen sich auch höhere Temperaturen ausgleichen.

In den Übergangsjahreszeiten ist das Spektrum breiter und eher um 22,6 °C herum platziert. Auch da kann natürlich über die dargestellten Grenzen hinaus durch eine gewisse Anpassung der Kleidung reagiert werden. Weil der Anteil der zugeführten Heizwärme (oder der Kühlung) unter diesen Bedingungen meist nur gering ist, sind in diesen Zeiträumen die Unterschiede zwischen Luft- und Strahlungstemperatur meist nicht groß; die dargestellten Werte können nun auch als Werte der Lufttemperatur interpretiert werden. Energieeffiziente Gebäude, insbesondere Passivhäuser, müssen in diesen Übergangszeiten in aller Regel gar nicht aktiv geheizt und gekühlt werden. Verbleibende Regelaufgaben können dann z.B. durch Öffnen und Schließen von Fenstern oder Bedienung von Verschattungseinrichtungen erledigt werden, ohne dass die aktive Heizung oder Kühlung in Betrieb genommen werden muss.

Im Sommer kleiden wir uns wegen der warmen Bedingungen im Außenbereich leichter als sonst. Daher können/müssen dann auch die Raumtemperaturen höher sein. Um 24 °C liegt die optimale operative Temperatur und je ein Grad mehr oder weniger sind immer noch im guten Bereich. Auch hier können, vor allem beim Einsatz raumluftbetriebenen Klimageräte, Strahlungs- und Lufttemperaturen voneinander abweichen; das ist einer der Gründe, warum für die Lufttemperatur in klimatisierten Räumen gar nicht selten ziemlich niedrige Werte eingestellt und gemessen werden - die Oberflächentemperaturen sind nämlich unter diesen Umständen meist höher15).

Literatur

[Fanger 1970] Fanger, P Ole. Thermal Comfort: Analysis and applications in environmental engineering. McGraw-Hill. Syracuse University 1970

[Pfluger 2012] Pfluger, Rainer et al: Physiological impairments of individuals at low indoor air humidity englische Originalpublikation