Wärmedämmung der obersten Geschossdecke

Zur Einstimmung ein Video - vom Team ausgeführte Dämmung einer obersten Geschossdecke.

Schnelllinks:

Gleich zur DIY-Anleitung: Oberste Geschossdecke nicht begehbar wärmedämmen

Gleich zur DIY-Anleitung: Oberste Geschossdecke mit EPS-Platten begehbar wärmedämmen

Gleich zur DIY-Studie: Dämmung der obersten Geschossdecke

Zum Maßnahmen-Wirtschaftlichkeitsrechner für die Dämmung der obersten Geschossdecke.

In vielen Gebäuden gibt es im Dach Räume, die nicht beheizt werden – „Dachboden“ genannt, manchmal auch „Spitzboden“, auch Dachabseiten fallen in diese Kategorie. Die haben dann einen Boden, der zugleich Decke über dem darunter liegenden beheizten Raum ist: Das ist dann eine oberste Geschossdecke (OGD). Eine Fläche, welche den Aufenthaltsbereich nach oben zu einer kalten Umgebung abgrenzt. Hier sollten wir uns nicht täuschen: Im Winter werden solche unbeheizten Dachbodenräume letztlich so kalt wie die äußere Umgebung1) . Im Sommer dagegen kann es unter dem Dach viel heißer werden, als in der Außenumgebung. Eine gute Wärmedämmung hilft dann, den Aufenthaltsbereich vor Hitze zu schützen. Meist sind diese Räume relativ leicht zugänglich („Dachbodentreppe“). Außerdem ist es sehr einfach, hier von oben den Wärmeschutz der Decke ganz erheblich zu verbessern. Dafür gibt es viele mögliche Verfahren. Zwei, die uns besonders gut geeignet zum Selbermachen erschienen sind, haben wir in unserer Anleitung beschrieben. Weitere Anleitungen mit noch mehr Alternativen sind geplant.

In gar nicht wenigen Fällen sind solche Decken bereits einmal mit Dämmung 'nachgebessert' worden. Leider waren in der Vergangenheit die Beschreibungen solcher Maßnahmen nicht besonders durchdacht und auch einige der billig angebotenen Produkte wiesen Mängel auf. Es kann also durchaus sein, dass es sich lohnt, auch eine 'schonmal' ausgeführte Geschossdeckendämmung noch einmal ordentlich nachzubessern. Wenn die neue luftdichte Schicht auf eine vorhandene Dämmung kommt und dampfdicht2) ist, sollte die neue Dämmung mindestens doppelt so dick sein, wie die vorhandene3) .

Wir beschreiben, wie das gut und unkompliziert ausgeführt werden kann. Da wir hier von der kalten Seite her dämmen, ist z. B. die Auswahl des Dämmstoffes recht unkritisch, wenn der Aufbau ansonsten stimmt (s. u.). Es kann also das Dämmmaterial gewählt werden, das dem jeweiligen Ausführenden am besten geeignet erscheint. Dann gibt es hier jedoch eine Reihe von Grundsätzen, die für eine einwandfreie und lange Funktion wichtig sind, sodass die Freude an der gedämmten Decke lange Bestand hat:

- Wie jedes Außenbauteil muss die fertig gedämmte Decke luftdicht sein – es soll keine Luft aus dem darunterliegenden Raum hindurchströmen. Das wäre nicht nur ein unnötiger Wärmeverlust: Weil in den Aufenthaltsräumen Aktivitäten stattfinden, wird dort regelmäßig Wasserdampf in die Raumluft eingebracht – die warme Luft hat dafür auch ein ausreichendes Aufnahmevermögen. Strömt diese Luft jetzt aber z. B. durch Ritzen in einem Dielenboden in den kalten Raum, so kann die dann kalte Luft soviel Wasser 'nicht mehr halten': Es kann zu Tauwasser an Oberflächen in der Decke oder im Dachbodenraum kommen4) . Daher empfehlen wir, vor dem Ausbringen der neuen Dämmung der OGD die Decke mit einer luftdichten Bahn erst einmal sicher gegen eine solche Strömung zu schützen. Die verwendete Bahn ist in diesem Fall unkritisch, Hauptsache sie ist reißfest, durchgehend und dauerhaft. Bei den von uns hier empfohlenen Verfahren und Dämmstoffen kann diese Bahn auch diffusionsoffen sein, d. h., sie würde weiterhin eine Dampfdiffusion vom Raum darunter aufweisen; das sind dann so geringe Wasserdampfströme, dass es hier nicht mehr zu überhöhten Feuchtigkeiten kommen kann. Wenn die Dämmschicht, wie von uns empfohlen „ordentlich dick“ ist, ist an dieser Stelle aber durchaus auch eine Dampfbremsfolie geeignet – die Auswahl auf dem Markt ist sehr groß. Nochmals: Auf die Luftdichtheit und deren Dauerhaftigkeit kommt es hier an; das geht auch z. B. mit einem reißfesten (weil faserverstärkten) Papier. Solche Papiere werden von verschiedenen Herstellern als Luftdichtheitsbahn angeboten und sie haben sich beim Bau von Passivhäusern immer wieder bewährt.

Hier wird die erste Lage Dämmung ausgerollt. In diesem Fall hat der Eigentümer Mineralwolle gewählt. Zu den Seiten und zwischen den Dämmbahnen wird darauf geachtet, dass keine Lücken bleiben. Über diese erste Lage kommt im nächsten Schritt noch eine zweite Lage: Damit erreicht diese Decke EnerPHit-Qualität, und das sehr kostengünstig.

Hier wird die erste Lage Dämmung ausgerollt. In diesem Fall hat der Eigentümer Mineralwolle gewählt. Zu den Seiten und zwischen den Dämmbahnen wird darauf geachtet, dass keine Lücken bleiben. Über diese erste Lage kommt im nächsten Schritt noch eine zweite Lage: Damit erreicht diese Decke EnerPHit-Qualität, und das sehr kostengünstig. - Keine Dämmlücken lassen: Lose irgendwo hingelegte Dämmplatten, die von der Luft leicht umspült werden können, „hätte der Ausführende auch in den Garten legen können“. Das gilt für jede Wärmedämm-Maßnahme, und dann natürlich auch für die oberste Geschossdecke: Zirkulierende Luft holt sich durch grobe Spalte in einem Aufbau die Wärme aus tieferen Schichten ab, kalte Luft strömt dorthin wieder nach. Es ist also ratsam, dass die Wärmedämmung überall „press“ aneinander liegt und keine durchströmbaren Fugen verbleiben. Weniger gut geeignet sind daher auch harte Dämmplatten, die auf einem oft wenig ebenen Untergrund „wippen“ und daher Luftzirkulation ermöglichen. Rollenware, Schütt und Aufblas-Dämmstoff sind hier die Mittel der Wahl. In einigen sehr frühen Fällen dargelegte Berichte über unwirksame5) Dämmmaßnahmen haben ganz oft hier ihre Ursache.

- Nicht an der Dämmdicke sparen: Wenn schon mal eine solche Maßnahme ausgeführt wird, dann empfiehlt es sich, die Dämmdicke gleich auf ein zeitgemäßes und nachhaltiges Niveau zu bringen: Und das sind in diesen Fällen insgesamt mindestens 24 cm, … aber wenn Platz ist für 30 oder auch 40: Der Einspareffekt wird das danken und es wird dann schon mal für wenigstens dieses Bauteil „Passivhaus-Qualität“ erreicht. Die Kosten des Dämmstoffs selbst fallen dabei kaum ins Gewicht. Wenn es Grenzen anderer Art gibt (ein Zugang z. B.), dann empfiehlt es sich immer noch, dort eben etwas weniger zu dämmen (denn jede Dämmung ist besser als gar keine Dämmung).

Die Dämmung der obersten Geschossdecke ist denkbar einfach: Die größte Mühe ist vielleicht, den Raum zuvor zu räumen und ein wenig zu säubern.

Als erster Schritt kommt die Verlegung der Luftdichtungsbahn: Gut geeignet sind z. B. faserverstärkte Papiere; das Material sollte sich aber nicht „einfach so“ mit der Hand reißen lassen – diese Bahn soll ja dauerhaft die Unterströmung mit feuchter Luft verhindern. Auch für sog. „Unterspannbahnen“ verwendete Materialien eignen sich hier gut.

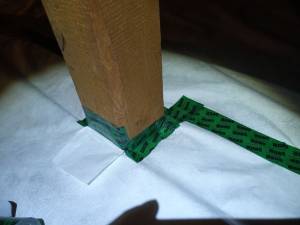

Die luftdichten Bahnen werden untereinander dicht verklebt (Luftdichtheitsklebeband) und an den Rändern an eine Pfette bzw. auf einer Wand verklebt. Auch hier soll kein Raumluft an der Dämmschicht vorbeiströmen. Das Prinzip: unter und an den Seiten schützen wir den Dämmstoff vor dem Einströmen von Raumluft6) , indem diese Luftdichtheitsbahn eine Art „Wanne“ bildet. Beim Herstellen der luftdichten Ebene macht nach unserer Erfahrung das Verkleben der Bahnen untereinander und mit den angrenzenden Bauteilen die meiste Arbeit; qualifizierte Klebebänder dafür haben auch ihren Preis. Daher empfehlen wir großformatige Bahnen - das ist eine gute, leichter ausführbare und kostengünstige Wahl.

Und dann kann die Dämmstoffverlegung schon erfolgen: Wer das nicht selber machen will, kann z. B. einen Einblasbetrieb bestellen – der kann eine ordentliche Dämmschicht in wenigen Stunden auf den schon vorbereiteten Bahnen aufbringen: Meist verwendeter Dämmstoff ist hier Zellulose (also Altpapier) und das hat sich gut bewährt. An der Stärke der Dämmschicht sollte auf keinen Fall gespart werden – das Material ist nicht teuer, und wenn da schon mal daran gearbeitet wird, ist es kaum zusätzlicher Aufwand. In unserer Anleitung gibt es auch eine Beschreibung, wie eine Zellulosedämmung selbst aufgebracht werden kann.

Das zweite beschriebene Verfahren betrifft das Ausrollen von Dämmstoffmatten. Die gibt es wiederum in einer Vielzahl von Materialien: Hanf ist eine Möglichkeit für einen nachwachsenden Rohstoff an dieser Stelle. In der Anleitung wird das Vorgehen für Mineralwollematten beschrieben. Andere Mattenware ist ebenfalls hier gut geeignet. Wichtig ist nur, dass der Dämmstoff sich überall auch evtl. unebenen Bereichen anpassen kann.

Hier geht es zur DIY-Anleitung: Oberste Geschossdecke nicht begehbar wärmedämmen

Begehbare Dämmung

Ähnlich einfach ist eine begehbare Dämmung der obersten Geschossdecke mit EPS-Verbundplatten herzustellen, die es fertig im Baumarkt oder Onlinehandel zu kaufen gibt. Der Vorteil: Du kannst deinen Dachboden weiter als kaltes Lager nutzen. Der Nachteil: Die begehbare Dämmung ist teurer und dämmt meistens nicht ganz so gut, wie die nicht begehbare Variante. Mit etwas mehr Aufwand kannst du dir aber auch Fassadendämmplatten und OSB-Platten getrennt kaufen und dir so deine begehbare Dämmung selbst zusammenstellen. Das ist deutlich kostengünstiger, du erreichst bessere Dämmwerte, ist kaum komplizierter, nur etwas mehr Arbeit.

Du beginnst wie bei der nicht begehbaren Dämmung mit der luftdichten Schicht. Dann legst du die begehbaren EPS-Verbundplatten aus. Auch hier gilt natürlich: Keine Lücken lassen! Den Kasten rund um die Dachbodentreppe kannst du dir sparen, denn bei dieser Art der Dämmung fällt kann der Dämmstoff nicht in das darunterliegende Geschoss fallen.

Hier geht es zur DIY-Anleitung: Oberste Geschossdecke mit EPS-Platten begehbar wärmedämmen

Ein Praxisbericht: Oberste Geschossdecke

Ein Bericht von Prof. Martin Hundhausen (Erlangen)

Unser Fall ist ein Spitzboden, der nicht genutzt wird und der beim Bau des Hauses mit ein wenig Glaswolle zwischen den Sparren unregelmäßig stark gedämmt, und nicht luftdicht ausgeführt worden war.

Wie man im Foto „vorher“ (rechts) sieht, lagen dort bisher leicht zu umströmende Holzbretter darauf. Die Gesamtfläche ist ca. 40 Quadratmeter.

Vorbereitende Maßnahmen

Zunächst wurde die unzureichende Glaswolle zwischen den Balken durch Steinwolle (14 cm) ergänzt (Bild links). Das ist die alte Dämmung unter den Brettern sichtbar, die jetzt lückenloser nachgebessert wurde; die bestehende Dämmung wird auf diesem Weg gleich weiter genutzt 7) .

Vom Dachboden aus wurde zusätzlich auch die Dämmung zwischen den Sparren in der Dachschräge nachgebessert, ebenfalls mit Steinwolle8) : Um eine bessere Arbeitsebene zu bekommen, wurden im Zwischensparrenbereich stückweise OSB-Platten eingesetzt, die jetzt die Dachschrägen-Dämmung zwischen den Sparren abschließen9) .

Luftdichtheitsbahn

Auf die Dachbodenebene wurde anschließend eine 'Tyvek®'-Folie aufgelegt10) . Diese verhindert den Durchzug von Luft aus dem Wohnbereich nach oben. Diese Folie ist luftdicht, aber diffusionsoffen. Die Folie wurde sorgfältig dicht verlegt, auch am Dachbodenrand (beide Seiten!) verklebt, ebenfalls zu den Pfosten und zur Giebelwand: Die Verklebungen erfolgten mit einem passenden Klebeband11) .

Eigentliche Dämm-Maßnahme

Auf die so vorbereitete Ebene konnten anschließend 18 cm Steinwolle bequem ausgelegt werden (Foto rechts). Zur Giebelwand wurde zusätzlich Polystyrol an der Wand befestigt13) .

Erfahrung: Kosten

Das Material hat 1.800 € gekostet. Die Verluste der Wärme zur Decke des darunterliegenden Dachgeschosses wurden insgesamt auf etwa 25 % reduziert14) . In anderen Fällen wird die Einsparung noch höher sein, denn hier lag ja bereits eine zwar nicht ausreichende, aber doch immerhin vorhandene Dämmung vor.

Jährlich werden etwa 200 € eingespart15) . Die so eingesparte Energie ist über 20 Jahre viel billiger16) als es die sonst notwendige Wärme kosten würde17) .

Die Maßnahme ist auch wegen der Eigenleistung besonders rentabel.

Neben der Einsparung ist es – das zeigen schon die ersten Erfahrungen der Nutzenden – jetzt im Raum darunter behaglicher. Die Heizung konnte im Vergleich zu den Vorjahren deutlich herunter gedreht werden. Die Heizenergie im gesamten Haus wird allein dadurch um abgeschätzt 6 % gesenkt18) . Ein weiterer Effekt, der zu erwarten ist: In den Wohnräumen im Dachgeschoss wird es auch im Sommer angenehmer werden. In den letzten Jahren wurde es dort immer wärmer19).

Zur DIY-Anleitung: Oberste Geschossdecke nicht begehbar wärmedämmen

zur DIY-Anleitung: Oberste Geschossdecke mit EPS-Platten begehbar wärmedämmen

Lohnt sich das im konkreten Fall? Zum Maßnahmen-Wirtschaftlichkeitsrechner für die Dämmung der obersten Geschossdecke