Inhaltsverzeichnis

Primärenergie - ein Maßstab für den Umweltschutz

Der nicht erneuerbare Primärenergiebedarf bestimmt die Belastung der Umwelt. Genau genommen:

- Der gesamte Primärenergiebedarf aus nicht erneuerbaren Energiequellen, der an das Gebäude geliefert wird1),

- für alle Energiedienstleistungen im Gebäude,

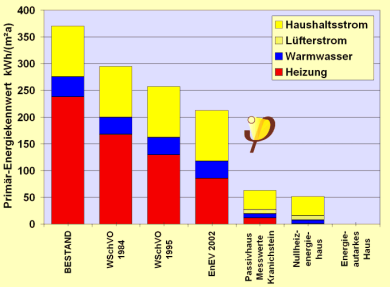

- in einem Wohnhaus somit auch für den Haushaltsstrom (in der folgenden Grafik „gelb“ dargestellt).

Achtung: Die derzeitige Berechnungsweise der Energieeinsparverordnung (EnEV) berücksichtigt den Haushaltsstrom nicht.

| Was wird verglichen? → Für den „Bestand“ der Durchschnittsverbrauch in Baualtersklassen vor 1984. → Für „WschVO 84“ (Wärmeschutz-Verordnung) das dort festgelegte Anforderungsniveau 2) |

| Vergleich der Primärenergiekennwerte verschiedener Energiestandards (bezogen auf Wohnfläche) | |

Erkennbar sind zwei bedeutende Schritte:

- Eine erste Stufe der Heizwärmeeinsparung vom typischen Altbau zur „EnEV“, der freilich in drei Einzelschrittchen zerlegt wurde (1984, 1995 und 2002).

- Und die zweite Stufe der Heizwärmeeinsparung vom EnEV-Haus zum Passivhaus - besonders interessant, weil dabei nicht nur Energie eingespart wird, sondern das ganze System einfacher, krisensicherer und komfortabler wird. Freilich sollte in einem Passivhaus auch der Haushaltsstrom effizient genutzt werden.

Heizung erst einmal dominant...

Die Grafik zeigt: Im Gebäudebestand ist es vor allem die Heizenergie, welche die Umwelt belastet (64% des Primärenergie-

bedarfs). Die Wärmeschutz-Verordnungen (WSchVO) und die Energieeinsparverordnung (EnEV) haben dem Rechnung getragen - sie stellen vor allem Anforderungen an den Wärmeschutz der Gebäude, und das ist sinnvoll. Mit dem Qualitätsstandard der EnEV sinkt der Heizenergiebedarf gegenüber dem Mittelwert bei Altbauten auf weniger als die Hälfte. Nun ist der Primärenergieverbrauch für den Haushaltsstrom etwa so groß wie für die Heizung (jeweils mehr als 40%). Mit der EnEV wird der gesamte Primärenergieverbrauch gegenüber alten bestehenden Gebäuden insgesamt um etwa 40% verringert.

Im Passivhaus

Der Heizwärmebedarf wird noch weiter verringert; auch das ist unbedingt sinnvoll, denn er stellt immer noch den größten Einzelposten und eine bessere Dämmung ist wirtschaftlich attraktiv - sie erhöht zudem den Bautenschutz und die Behaglichkeit. Zudem ist der Heizwärmebedarf stark auf die Wintermonate konzentriert - eine hohe Belastung der Netze und ein hoher saisonaler Speicherbedarf ist die Folge, wenn dieser Bedarf zu hoch bleibt. Aber auch der Haushaltsstrom verdient Beachtung; durch effiziente elektrische Geräte, gute Regelung und effiziente Beleuchtung ist es im Passivhaus Darmstadt-Kranichstein gelungen, den Stromverbrauch um mehr als 50% zu senken. Auch dabei gibt es keine Komforteinbußen. Der Warmwasserbedarf, nicht so bedeutend wie Heizung oder Haushaltsstrom, wird im Passivhaus Darmstadt-Kranichstein durch guten Wärmeschutz der Trinkwasserleitungen und eine Solaranlage um über 75% gegenüber dem Bestand reduziert.

Insgesamt verringert der Passivhaus-Standard den gesamten Primärenergiebedarf eines Wohngebäudes gegenüber üblichen Neubauten (EnEV) um mehr als 70%. Das ist absolut noch einmal etwa die Einsparung, die durch die EnEV gegenüber Altbauten erreicht wird. Es verbleibt gegenüber einem durchschnittlichen Altbau ein Primärenergieverbrauch, der etwa um einen Faktor 6 (auf 17%) verringert ist. Entscheidend ist nun: Weil der Primärenergiebedarf so gering ist, kann er dauerhaft und umweltschonend aus regionalen erneuerbaren Quellen gedeckt werden. Auch der selbsterzeugte Deckungsanteil an Erneuerbarer Energie kann dann sehr hoch sein - und der noch erforderliche Bezug aus dem Netzt mit einem insgesamt nachhaltigen Energieversorgungssystem verträglich. Das Passivhaus ist nachhaltig - es kann Teil einer auf Generationen stabilen Kreislaufwirtschaft sein. Und dies funktioniert mit vertretbarem Aufwand.

Besser als mit einem Passivhaus...

geht es nur, wenn auch der nun verbleibende größte Verbrauchsanteil, und das ist der Haushaltsstrom, bedeutend weiter verringert wird. Technisch ist das möglich - es setzt Entwicklungsarbeiten bei den Herstellern der Haushaltsgeräte voraus; die hat es, wenn auch ein wenig „langsam“, immer gegeben. Das Diagramm zeigt deutlich, dass es wenig sinnvoll ist, sich über das Passivhaus hinaus noch auf eine weitere Reduktion des Heizwärmebedarfs zu konzentrieren: Davon wird im Passivhaus ohnehin nur wenig verbraucht. „Nullheizenergiehäuser“ sind aus Sicht des Umweltschutzes kein wichtiges Ziel. Ökonomisch sind sie es ohnehin nicht, denn beim Heizen gibt es ausgehend vom Passivhaus nicht mehr viel Geld zu sparen - und weitere Systemvereinfachungen gibt es auch nicht.

Energieautarkie

Energieautarkie ist technisch möglich, aber derzeit noch extrem aufwändig. Und worin liegt der Nutzen für die Umwelt? Überall dort, wo es ein Stromnetz gibt, kann aus erneuerbaren Energiequellen irgendwo erzeugter Strom ohne besonderen Aufwand zum Gebäude transportiert werden - und auf dem Grundstück selbst erzeugter Strom in Überschusszeiten in das Netz eingespeist werden. Das ist für die Umwelt viel sinnvoller als ein autarkes Gebäude.

Graue Energie

Graue Energie wurde hier nicht mit dargestellt. Natürlich spielt auch der Energieaufwand für die Herstellung und Sanierung der Gebäude eine Rolle: Der Herstellungs-Primär-Energie-Aufwand (HEA). Dieser Aufwand wurde in zwei Publikationen systematisch untersucht und ins Verhältnis zum Betriebsenergieaufwand gesetzt: [Feist 1997] , [Mossmann, Kohler 2005] . Dies wird in der folgenden Internetseite aufgearbeitet: Lebenszyklusbewertung und Passivhaus-Standard. Soviel vorab:

- Die meiste Graue Energie steckt im Herstellungsprozess der Baumaterialien. Dauerhaftigkeit und Weiterverwendbarkeit sind daher die entscheidenden Größen, wenn es um Umwelteffizienz von Bauleistungen geht. Das gilt auch für die Gewinnung Erneuerbarer Energie am Gebäude (z.B. durch PV) - weshalb wir diese ebenfalls unbedingt empfehlen - ebenso wie deren Dauerhaftigkeit und zumindest materielle Wiederverwendung.

- Der Herstellungsenergieaufwand eines (ansonsten baugleichen) Passivhauses ist nicht bedeutend höher als der eines sonst üblichen Neubaus; er kann sogar geringer sein. Die „Primärenergieinvestition“ amortisiert sich sehr schnell, in der Regel in weniger als einem Jahr. Das gilt auch für Sanierungsmaßnahmen an einem Altbau. Ganz so schnell zahlen sich die finanziellen Mehrinvestitionen leider nicht zurück; aber auch diese lohnen sich. Siehe Wirtschaftlichkeit.

Das Passivhaus Projektierungspaket

Das Passivhaus Projektierungs Paket (PHPP) ist ein umfassendes Tool zur Bestimmung von Gebäude-Energiebilanzen, das vollständige Primärenergiekennwerte bereits in seiner 1. Auflage 1997 ausgewiesen hat. Mit den Tools ist es ähnlich wie mit den Konzepten: Sie müssen eine Hilfe für den Planer sein, sonst verfehlen sie ihren Zweck. Inzwischen erlaubt es das PHPP auch, den "Primärenergiebedarf Erneuerbare" zu bestimmen - so lässt sich erkennen, ob der geplante Neubau oder die Sanierung mit einer künftig nachhaltigen Energiewirtschaft gut zusammenwirkt. Siehe PHPP – Das Passivhaus-Projektierungspaket 🌡️.

Literatur

[AkkP 28] Wärmeübergabe- und Verteilverluste, Protokollband Nr. 28 des Arbeitskreises kostengünstige Passivhäuser Phase III; Passivhaus Institut; Darmstadt 2004.

[Eschenfelder 1999] Eschenfelder, D., Das Niedrigenergiehaus in NRW – Test; Bauphysik 21/1999, Heft 6, S. 260-267.

[Feist 1997] Feist, Wolfgang: Lebenszyklusbilanzen im Vergleich: Niedrigenergiehaus, Passivhaus, Energieautarkes Haus, In: Arbeitskreis Kostengünstige Passivhäuser, Protokollband Nr. 8: “Materialwahl, Ökologie und Raumlufthygiene“, Hrg.: Wolfgang Feist, Passivhaus Institut, Darmstadt, 1997, S. V/1 – V/11.

[Mossmann, Kohler 2005] Mossmann, Cornelia; Kohler, Nikolaus; Jumel, Stéphanie: Lebenszyklusanalyse von Passivhäusern; Im Tagungsband der 9. Passivhaustagung, Ludwigshafen-Darmstadt 2005, S. 333-338

[PHPP 2007] Feist, W.; Kah, O.; Kaufmann, B.; Pfluger, R.; Schnieders, J.: Passivhaus Projektierungs Paket 2007, Passivhaus Institut Darmstadt, 2007.

Siehe auch

Übersicht der Passipedia-Artikel zur Nachhaltigen Energieversorgung mit Passivhäusern

Übersicht der Passipedia-Artikel zur Energiewirtschaft und Ökologie

Allgemeines zur Nachhaltigkeit

Aufteilung des Energieverbrauchs in Deutschland

Energieeffizienz - die wichtigste Energiequelle

Effizienz und Wirkungsgrad sind nicht identisch

Energieeffizienz ist berechenbar 🌡️

Warum die Effizienz so stark verbessern?

Nachhaltige Energieversorgung mit Passivhäusern - Zusammenfassung und Ausblick

werden, sind die hier gezeigten Werte typisch für heutige Passivhäuser.((Die Einsparung an Primärenergie von ganz links (Bestand, statistisch gesicherte Durchschnittsdaten) nach ganz rechts (Passivhaus, belegt durch Statistik aus ca. 300 Objekten, Durchschnittswerte gemessen auf etwa ±1,5kWh/(m²a) genau) ist statistisch gesichert. Sie beträgt 83% bzw. 5/6 des heutigen Durchschnittsverbrauchs an Primärenergie. Die Angaben zu den anderen Standards sind nicht statistisch gesichert. Aus der erwiesenen Wirksamkeit der Effizienzmaßnahmen am Passivhaus lässt sich aber schließen, dass die hier angegebenen rechnerischen Werte auch ungefähr erreicht werden.

Alle Werte sind auf die beheizte Wohnfläche bezogen. Da die Verordnungen auf eine (20 bis 30% größere) sog. Nutzfläche AN beziehen, die Statistik sich aber schon immer auf Wohnflächen bezogen hat, musste der Flächenbezug umgerechnet werden.